温馨提示

温馨提示

为深入贯彻落实党的教育方针,推动美育浸润工作迈向新高度,12月27日下午,“寻文化之根·探国粹之美” 艺术课程融合教学实践活动在北京市海淀区中关村第一小学召开。此次活动由北京教育学院 “新时代学校美育课程协同育人研究” 创新平台主办,由中关村学区管理中心协办。该活动以京剧为主题,探索以大概念为统领的跨学科学习方式,为推动新时代艺术教育改革创新提供新思路。

莅临本次活动的领导和嘉宾有:北京教育学院体育与艺术学院副院长赵楚,北京教育学院教授、院学术委员会副主任委员吕鹏,北京市学生金帆书画院秘书处办公室常务副主任、特级教师吴蔚,北京教科院基教研中心小学音乐、中小学舞蹈教研员程郁华,北京教科院基教研中心小学美术教研员耿鑫,海淀区教师进修学校、海淀区名师工作站组长、特级教师、正高级教师李雪梅,海淀区教育科学研究院美育研究中心主任,海淀区名师工作站导师、特级教师、正高级教师赵方军,海淀区名师工作站特级教师、正高级教师林秋伶,海淀区名师工作站导师李牧、肖红以及海淀区中关村学区管理中心翁燕平副主任和韩华部长,参与本次活动的还有海淀区名师工作站美术组的老师们和中关村学区各校的音乐老师和美术老师们。

研讨会由北京市海淀区中关村第一小学金帆京剧团学生京剧表演《定军山》拉开序幕。孩子们一招一式有板有眼,字正腔圆,将《定军山》中的黄忠演绎得活灵活现,赢得台下掌声不断。

本次活动由北京市海淀区中关村第一小学王珊珊老师主持

中关村一小教育集团党委副书记邓翼涛向来宾致以诚挚的感谢和热烈欢迎,并表示学校依托党建引领,在“做最好的我”这一核心价值导向下,紧握美育抓手,大力推进艺术课程与社团建设,以美育人、以美化人、以美润心、以美培元的教育愿景。

“跨界·启智”单元展课

本单元由艺术学科大概念“京剧具有程式性、虚拟性、综合性的特点”统领,由音乐、京剧、美术三个学科共同构成。

第一课 音乐《趣品“八大仓”——京剧武场》由王珊珊老师执教。

锣鼓经是一种特有的中国语汇下的节奏表达,是京剧程式之美的重要体现之一。单单一行锣鼓经字谱呈现的是一份具有中国特色的“总谱”,具有极高的审美价值。王珊珊老师的这堂课引导学生通过对比视听、乐器体验等方式,鼓励学生积极参与,与同伴合作模拟演奏“大锣抽头”锣鼓经,使得学生体验京剧程式之美更加深入、原汁原味。

第二课 京剧《“艺身”功法演生活百态》由陈艳丽教师执教。

陈艳丽老师引导学生探索京剧的表演,通过演员的“艺身”功法(四功五法)等表演技巧来理解剧情、人物性格和情感表达,了解京剧中虚拟性、程式性的表演特点。陈艳丽老师通过身段的示范,带领学生体验京剧中的“上马”和“开门”等表演动作,让学生知道京剧的动作源于生活并高于生活,同时掌握了京剧的基本欣赏方法。同学们通过课堂,感悟中华优秀传统文化所蕴含的丰富历史、文化价值和独特艺术魅力。

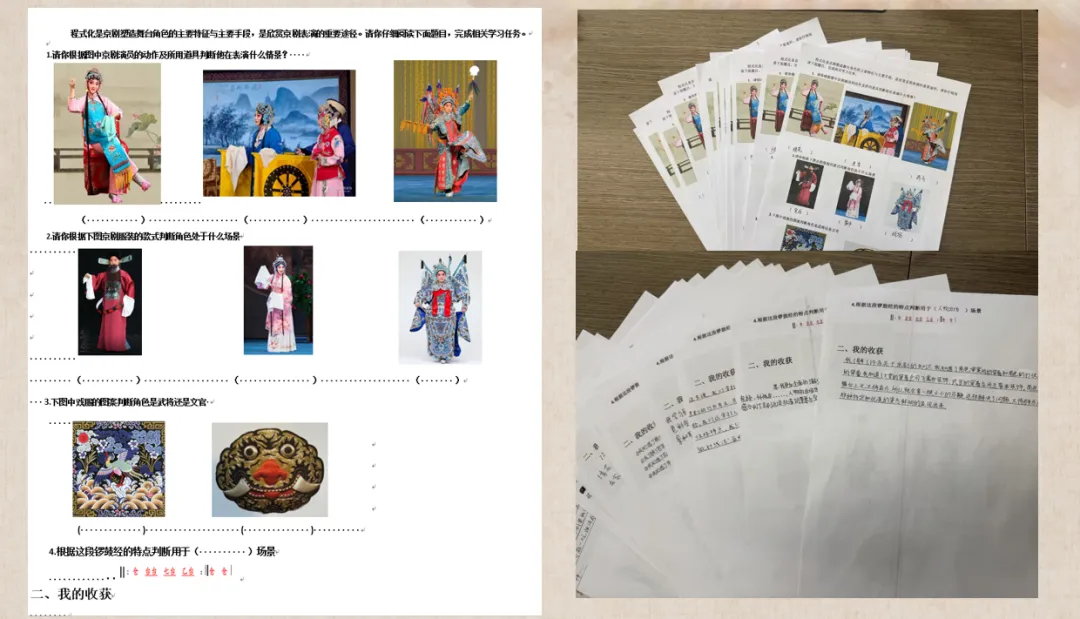

第三课 美术《华服霓裳——京剧戏服探秘》由吴佩佩老师执教。

吴佩佩老师通过创设“争当戏服管理员”的情境,引出核心任务,学生自主探究戏服款式、色彩、纹样中所体现的“程式之美”。整节课教学环节层层递进,学生通过自主探究、师生互动、生生互动多种学习方式使学习真正发生,综合提高学生艺术核心素养。

“京”彩跨界成果汇报

中关村第一小学教学副主任田春娣向来宾介绍了中关村第一小学艺术团队以北京市教育科学十四五规划科研课题《基于艺术融合的学科大概念行动研究》为引领,开展的一系列跨学科教学研究,内容涵盖:基于音乐、京剧、美术学科的审美共性提炼大概念并进行分类,结合《妙趣横生中国戏》这个单元介绍了以学科大概念“京剧具有程式性、虚拟性、综合性特点”统领的单元教学设计思路,京剧主题下的项目学习、社团课程、课后服务、博物馆学习等不同教育场景下的跨学科学习实践研究成果,汇报充分展示了中关村第一小学在艺术教育领域的创新实践与探索精神。

专家视角深度点评

专家们对现场讲课和案例分享进行深入点评,为老师们提供了宝贵的反馈和指导建议。

北京教育学院教授、硕士研究生导师吕鹏

北京教育学院 “新时代学校美育课程育人平台”致力于以一系列研究课为引擎,驱动跨学科学习的科研创新、教学研讨、课堂实践以及人才培育与体系建设等各方面协同发展。

吕教授表示京剧所蕴含的程式性与虚拟性与中国画极为相似。国画山水里的勾、皴、点、染构成了一套具象的程式;京剧表演中的虚拟性与中国画里的留白艺术都能赋予观众遐想空间。吕教授从传统美学的视角出发提出了艺术的象征性,他强调准确把握传统文化的内在逻辑,是学科有机融合的关键所在。

最后,吕教授表示北京教育学院将持续为教师的教科研能力提升与个人专业成长提供支持,助力学校的美育发展。

北京教育学院体育与艺术教学学院副院长赵楚

赵副院长对本次活动予以了高度赞誉。并从四个维度点评:其一,课程内容丰富多元,精准概括出京剧独特的表演特色与深厚的文化底蕴;其二,教学实践彰显艺术性,学生们在亲身感受、深度体验以及积极表现的过程中,完整地领略了艺术实践的全过程;其三,授课教师展现出较强的专业性,凭借深厚的专业功底营造出浓郁的京剧文化氛围,为学生提供了高水准的教学引导;其四,学生的主动参与性得以充分体现,他们对京剧学习兴趣高涨,教师成功点燃了学生对传统文化艺术的热爱之情。最后,赵院长表示,北京教育学院体育与艺术教育学院将坚定不移地致力于为教师搭建成长平台,学生核心素养的提升源于每一位教师的不懈努力,期待在各方的共同努力下开创出更加辉煌的美育新局面。

北京市学生金帆书画院秘书处办公室常务副主任、特级教师吴蔚

吴校长以金帆书画院的负责人的身份表示:之前参加过很多金帆书画院举办的美术活动,参加以金帆团为引领的教学研讨活动这是首次,同时表达了两点深刻感受,第一、本次活动彰显了金帆团的示范作用。中关村一小将戏曲作为载体,有机融入各个学科以及不同学段的教学体系之中,使美育理念得以深入渗透至每位学生个体与每所学校机体,进而有力地带动了全学科领域的协同发展;第二、美术社团作品内容丰富、创作手法上有创新性突破,将传统的内容与创新的形式进行了非常好的融合,新的方法、新的材料、新的形式,既有传统的韵味又有现代的气息,非常精彩。

北京教科院基教研中心小学音乐、中小学舞蹈教研员程郁华

程老师指出,戏曲与戏剧在本质上具有一致性,均是通过整合多种艺术形式来呈现完整的故事,因此,京剧教学必然要突破学科界限,实现 “跨界” 融合。鉴于京剧艺术的深厚底蕴和博大精深,为使学生真切领悟其独特之美,要求执教者不仅要具备扎实深厚的京剧专业造诣,还应拥有敏锐精准的课程认知能力。以《妙趣横生中国戏》单元为例,其将关注点聚焦于京剧的三大特性之一程式性,这就要求单元内的三节不同艺术学科课程紧密围绕这一特性展开教学。此外,在京剧教学实践中,教师应重视教学的实践性与探究性,给予孩子足够的时间和机会去亲近京剧,引导学生通过对比分析感受生活与艺术表达之间的差异,从而才能建立起学生起对京剧程式性的理解与认识。

海淀区教科院美育研究中心主任、北京市特级教师

正高级教师、海淀区名师工作站导师赵方军

赵老师首先感谢北京教育学院创新平台为教师提供展示舞台,让教师们得到锻炼成长。并表示本次活动聚焦于京剧国粹,注重对传统文化的传承,是落实新时代美育任务的非常好的尝试。怎样更好传承与发展,京剧在课堂怎么呈现?中关村一小本次的三节课带给我们很多思考和启示。海淀区计划与国家京剧院签定战略合作,致力于对教师的培养。明年计划启动群体课题,从科研角度展开研究,让京剧国粹形成课程和活动以更丰富的形式在校园发挥美育浸润的作用,更好地普及推广京剧课程。

海淀区教师进修学校、北京市特级、正高级教师

海淀区名师工作站美术组组长李雪梅

李老师从三个维度进行了点评。首先,学科融合有一定难度,不同的学科教师要在一个大的框架结构下思考如何基于自己的学科特点去进行突破。中关村第一小学这次以京剧为主题的跨学科活动做了一次非常有意义的尝试,学校艺术团队从课堂教学、社团表演、美术创作进行了非常好的展示。第二,音乐、美术等艺术学科虽然处于学校美育的先锋位置,但美育不应局限于艺术学科的视角,如京剧中的唱词与语文、经典剧目与品德育人都有密切关系。因此,跨学科可以融合各个学科的营养,使之成为学生身体里流淌的艺术“血液”。最后,李老师从教师团队发展的视角表示了对北京教育学院特级教师工作室的感谢,特别是在吕鹏教授的带动下中关村第一小学艺术教师团队突破了原有的思维局限,在更宽的视野中获得升华。同时,也期待中关村一小在田春娣导师、林秋伶导师等艺术学科正高级教师带领下,更好地助力身边教师的发展,带出一支中关村一小品牌的优秀艺术团队。

专家们参观主题展览

展览现场

中关村一小表示将以本次研讨会为契机,认真总结、内化会议成果,积极推动和指导今后的工作。中华优秀传统文化融入小学美育课程建设有着重要的现实意义,一小也将继续坚持儿童视角,坚持在美育课程中厚植爱国情怀、筑牢文化自信,以此切实增强学生的获得感、幸福感。

京剧名伶

戏服图案

戏曲故事

戏曲行当

戏曲舞台

感谢社团老师的辛苦付出

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源