温馨提示

温馨提示

红色,是老一辈共产党人

流血牺牲留下的历史痕迹

红色,更是见证

新中国每个时代的印记

海淀教育“永远跟党走”系列报道——“口述·历史——中国共产党成立100周年海淀教育访谈录”,带您走进海淀区13所“红色教育传统校”,听书记校长讲述学校红色历史和教育故事,展现学校在党的领导下走过的征程。

今天,让我们一起走进

北京理工大学附属中学

来了解这所学校

“延安根 军工魂”的红色故事

口述主人公

北京理工大学附属中学

党委书记 赵欣

口述主人公

北京理工大学附属中学

校长 任志瑜

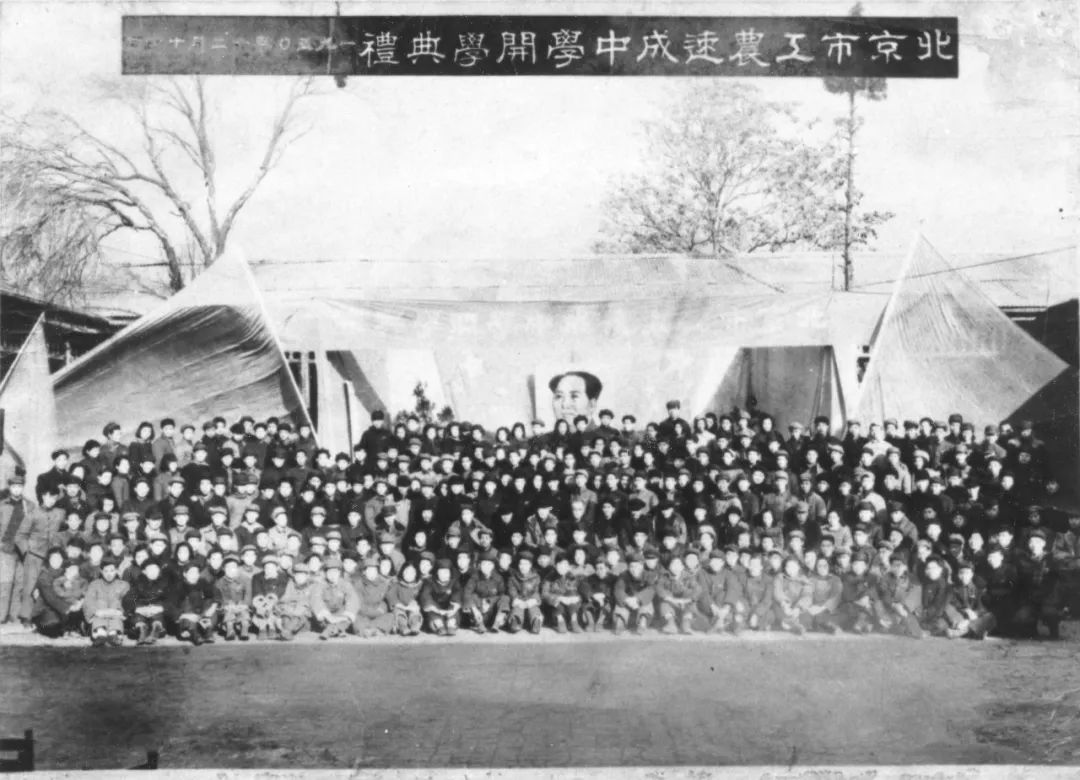

北京理工大学附属中学,前身为“北京市工农速成中学”,1950年12月14日在北京建立。建校70多年来,一代代理工附中人不忘初心,牢记使命,传承和弘扬自力更生、艰苦奋斗的延安精神,为大学和国家培养了大批人才。

四迁校址 五易其名

“从天入地,由地入口,从口向南,由南入沟”这句顺口溜据说出自建校元老,被誉为“化学王”的王在田老师,它生动形象地勾勒出学校搬迁的历史,从建校最初的宣武区未英胡同,迁至甘家口,再到小南庄,最后迁址到现在所在地车道沟东路,每一次的搬迁和更改校名都伴随着国家教育发展和学校的不断进步。

△理工附中校址墙

赵欣

1950年12月14日,北京市工农速成中学举行开学典礼,这就是北京理工大学附属中学的前身。当时教育部长马叙伦、副部长韦悫和北京市长吴晗都出席了开学典礼,对学校给予厚望,希望学校为国家建设培养人才,“为党育人,为国育才”的红色基因,从那个时候起就渗入了学校历史发展的血脉中。

△北京市工农速成中学第一校址

1950年到1952年,工农速成中学按照教育部指示,为了扩大学校办学规模和提升质量,把工农速成中学附设给大学,学校更名为北京工业学院附设工农速成中学。我们就和1940年创办的延安自然科学院,也就是后来的北京工业学院,现在的北京理工大学这样一所有红色基因的学校建立了紧密的联系,由此,两所学校有了同根共荣的红色基因,那就是理工大学至今秉持的“延安根 军工魂”的精神气质,以及“特立潮头 开创未来”的价值追求。

△首批北京市工农速成中学学生

1950年到1955年,在北京理工大学附属中学建校初期经历了四次校址的变迁后,学校搬迁到了现在的地址,海淀区车道沟东路一号。之所以取名车道沟,是因为当时这里有一条长约300米,深约2-3米的沟横穿校园。1959年到1962年,学校预科千余名学员和教工利用大约3年时间,肩挑背扛从附近的建筑工地将废渣土、废石砖,硬是把这条深沟填平,让校园变得平整。

任志瑜

当时沟的两旁栽种了很多槐树,唯有一棵特别高大、茂盛,这就是我们校园里的这棵大槐树。它从1952年一直到现在,也有近百年的树龄了。这棵树滋养了理工附中一代又一代人的成长。

当年“在大槐树下集合”这句话,是理工附中老校友的标志性口号,因为当年就是在大槐树下集合、在大槐树下读书、在大槐树下相会,也有说法是“一日理工附中人,一生大槐树下情”,当年学校敲钟、摇铃也是在大槐树下。我们老三届学生在60周年校庆时赠予学校一块石刻,上书“百年树人”,我觉得这也是老校友对理工附中人要忠诚于党的教育事业的这种坚定和期待。

2017年,在发掘校史和提升学校人文精神的基础上,我们总结出了新时代理工附中的“大槐树文化”,即理工附中人要具有“根的情怀,干的刚毅,枝的进取,叶的奉献”的品质,坚持自己的革命理想。现在我们还有“理工附中大花园理念”——你是一棵大树,可以在这里参天;你是一株玫瑰,可以在这里怒放;你是一棵小草,可以在这里青翠。

因材施教 分层教学

1958年夏,北京工业学院附设工农速成中学最后一届毕业生走向各行各业的管理岗位,学校也圆满完成了为党和国家培养工农干部的光荣任务,由此第三次更名为“北京工业学院预科”,为大学培养基础的军工人才。

△北京工业学院预科第一次学生大会

1962年预科停办后,学校直接步入国家基础教育序列,第四次更名为“北京工业学院附属中学”,简称“京工附中”,当时的“京工附中”可谓誉满全市,成为了许多学生渴望考入的学校。除了学生素质高,更主要的是学校拥有一支懂教育、有情怀、肯奉献的优秀领导和教师队伍以及严格的学校管理。

任志瑜

1942年,彭鸿瑄校长从辅仁大学毕业。她在建校初期来到学校任数学教师,后成为了校长。她在学生成长方面做了很好的探索。当时预科是从全军部队招收的学员,他们文化层次有差异,有的是小学,有的是初中,有的是高中,无法像现在在一个班统一教学,她就探索了“因材施教,分层教学”,以及最重要的分学段毕业。分学段毕业意味着,在五十年代我们学校就已经有“分层教学”了,所以彭校长在理工附中的发展历史上,为学生更好地成长做出了很好的探索。

△彭鸿瑄校长听课

赵欣

我们的“化学王”——王在田老师,是1932年毕业于现在的北京师范大学化学系,曾任北京女子第七中学校长。1950年,学校建校之初王在田调到北京市工农速成中学,成为学校建校的元老之一。王在田学术深厚,教学能力精湛,上课风格幽默,平易近人,学生十分喜欢他的课堂。当时的校长彭鸿瑄每天组织老师们去听王老师的课,并且推广他的教学方法。王老师的学生说他的课特别生动有趣,大家听得如醉如痴。比如,王老师会把有机分子的结构用小朋友手拉手做游戏的方式讲解出来。很多老师都没想过化学还可以这样讲,还可以这样有趣,对老师、同学们的影响都非常深刻。1956年,北京市评选了新中国首批30位特级教师,王在田老师名列其中。

△“化学王”王在田做实验

长大后我就成了你

1988年,北京工业学院升级为北京理工大学,1990年,京工附中也随之更名为“北京理工大学附属中学”,这也是学校的第五次更名并一直延用至今。“四迁校址 五易其名”,在历史的变革中,理工附中人始终秉持和继承延安自然科学院的红色基因,不断探索教育规律,艰苦奋斗,无私奉献,形成了附中的优良传统和优秀文化。

任志瑜

红色精神传承成为了理工附中的特别风景线,很多理工附中的学生初中、高中毕业后,读完大学,回到理工附中当老师,目前有70多位。这就是师带徒的影响,形成了一种独特的文化,“长大后就成了你”。

理工附中还有很多优秀的校友。比如,新中国的第一代航天专家岳祝祯,湖北方舱医院建设提出者、十九大代表王辰院士,北京奥运会形象大使杨澜,海淀教工委书记尹丽君等,都毕业于理工附中。我们还注重课程育人培养学生,把它作为一种红色传统来滋养学生,比如我们是国家海洋教育基地学校,我们的成人典礼被团中央作为对学生成人教育的范本向全国推广。

秉持着“延安根、军工魂”红色基因和品质,理工附中在70多年的发展历程中,基于对学校发展历史和教育规律的认识,学校在教师发展和学生综合能力培养等方面不断取得佳绩。经过几代附中人的传承与发展,今天的理工附中已经发展成为九年一贯制,从幼儿园到高中学段,一校八址的教育集团。

赵欣

现在学校也有意识地把红色教育渗透到日常教育教学的各项活动中,尤其是学生的教育活动中。学校有十四岁主题班会、十八岁成人礼、一二·九合唱比赛,还有各种艺术节等主题活动。我们会把学校的红色历史、红色文化、红色精神通过学生喜闻乐见的形式展示出来,通过他们的体验、他们的感悟转化成精神力量。另外,孩子们也会在选取文艺内容和展示方式时,有意识地选择红色思路,我想这是因为学校对他们的教育已经内化于心,所以才能外显于形。

任志瑜

理工附中的培养目标首先就是守规矩、懂感恩、有教养。首先落实在于听党话、跟党走;其次,理工附中对学生有明确的气质形象标准,男生英俊,大气、沉毅、担当,女生淑雅,内秀、友善、文雅;第三,理工附中有明确的教育主张——发现教育,秉持发现教育,成就每位学生,让每位学生成为最好的自己,让每位老师成为最优的伯乐,让理工附中成为最大的舞台;第四,理工附中有非常美好的教育愿景,也是激励所有理工附中的师生——理工附中教育让人信赖,理工附中老师令人尊敬,理工附中学生使人赞赏。

回顾理工附中71年的发展历程,从“四迁校址 五易其名”的外在变化,到“长大后我就成了你”的红色精神传承,每一次的变革都伴随着国家教育发展和学校的不断进步,也形成了学校在各个历史时期面对困难,勇于挑战,抓住机遇,不断创新的附中精神。

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源