温馨提示

温馨提示

流血牺牲留下的历史痕迹

红色,更是见证

新中国每个时代的印记

海淀教育“永远跟党走”系列报道——“口述·历史——中国共产党成立100周年海淀教育访谈录”,带您走进海淀区13所“红色教育传统校”,听书记校长讲述学校红色历史和教育故事,展现学校在党的领导下走过的征程。

今天,让我们一起走进

北京市六一幼儿院

首先来了解一下

马背摇篮 · 红色“六一”

口述主人公

北京市六一幼儿院

书记 院长 曹雪梅

红色·源泉

北京市六一幼儿院的前身为延安第二保育院。在朱德总司令和康克清同志的关心、指导下,1945年6月1日,保育院在延安城北小砭沟半山腰的窑洞里诞生。1946年11月11日,保育院老院长张炽昌带领全体保育人员和136名孩子,在枪林弹雨中辗转3330余华里,历时两年十个月,在1949年将孩子全部安全护送到北京,保育院也因此被赞誉为“马背摇篮”。

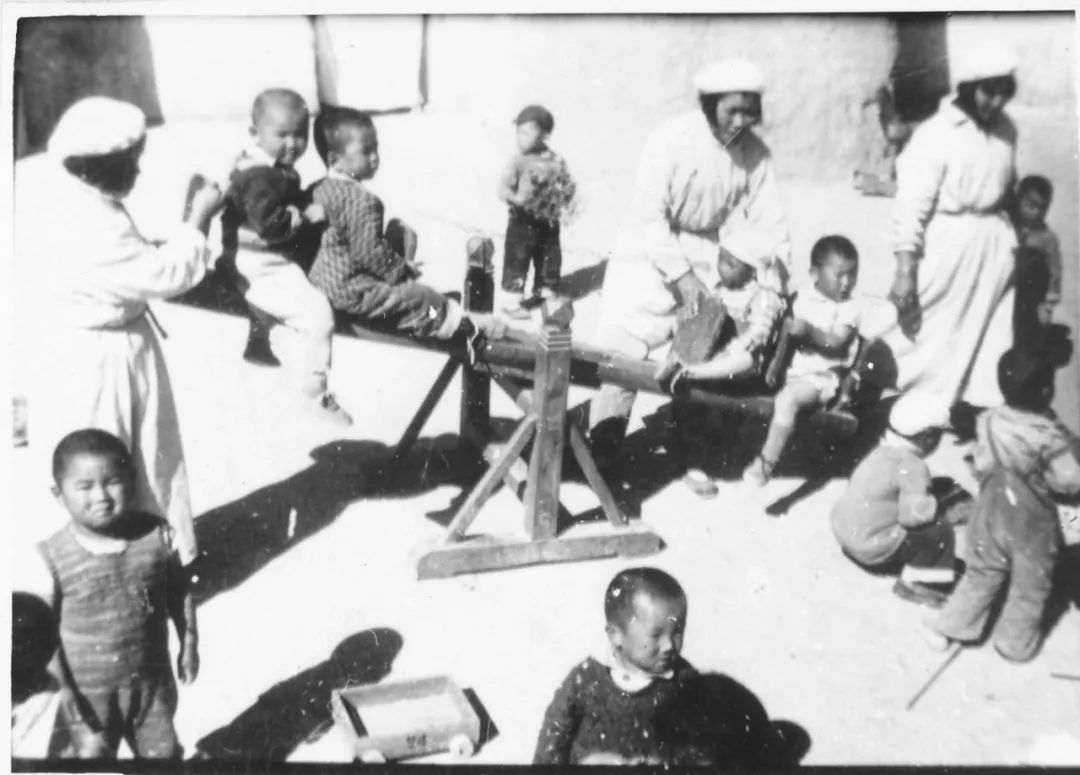

△ 延安第二保育院做游戏的孩子

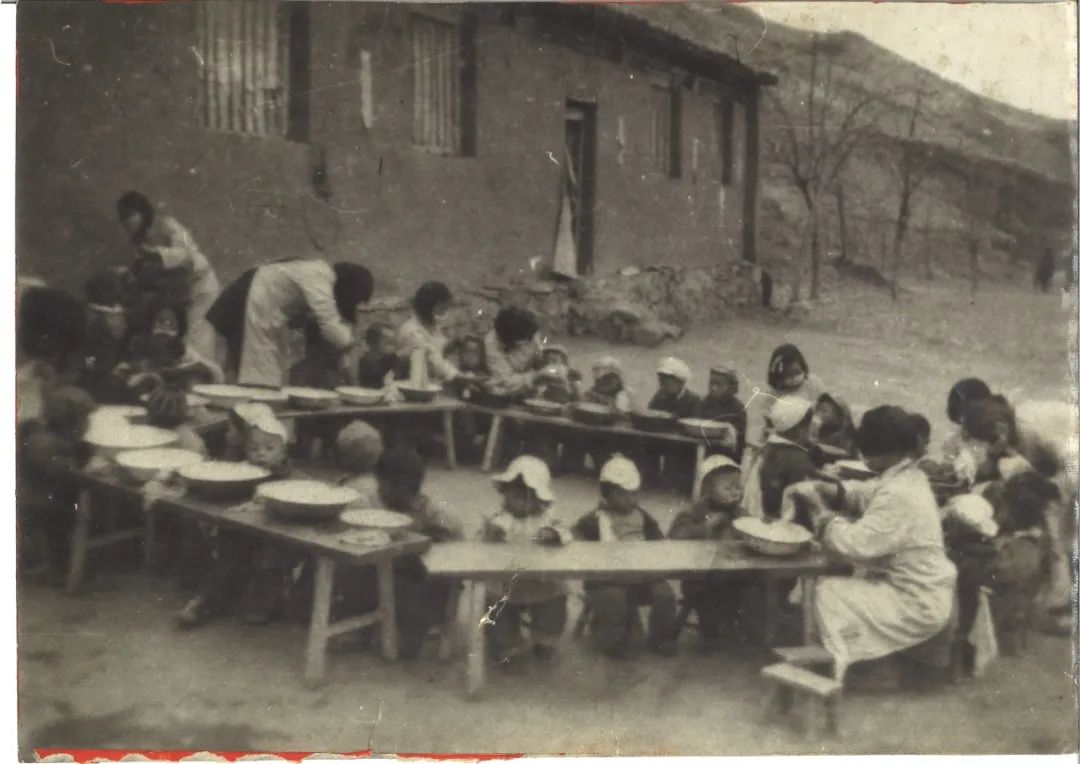

△ 1948年9月,华北人民政府成立,保育院改属华北人民政府教育部领导,更名为“华北实验保育院”

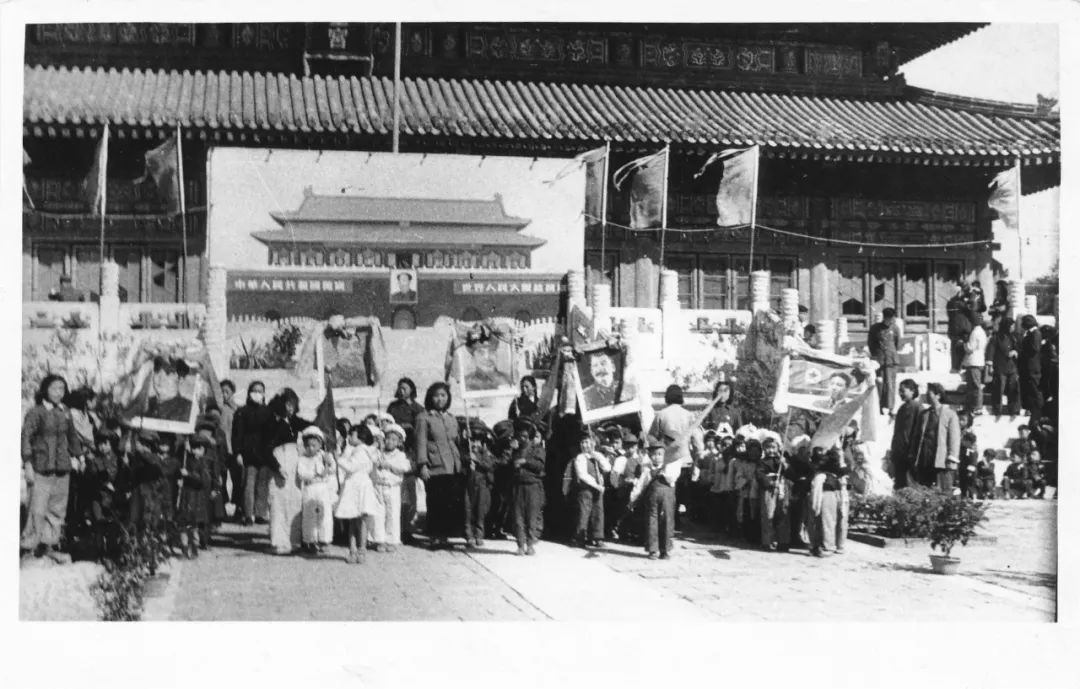

△ 1949年9月,保育院迁至北京市德胜门内果子市大街1号

△ 1949年10月,中央人民政府成立,保育院改属中央人民政府教育部领导,儿童编制名额为160名,为纪念自1945年6月1日开始接收幼儿,更名为“六一幼儿院”

△ 1950年5月,六一幼儿院创建游戏大会

△ 1953年9月,六一幼儿院正式更名为“北京六一幼儿院”,并迁至北京市海淀区青龙桥

△ 1953年10月1日,毕业生王晓怀小朋友向毛主席献花

△ 1988年,邓小平主席在人大会堂接见姚淑平院长

北京市六一幼儿院 书记 院长 曹雪梅

当时的那些孩子们大多是4、5岁的样子,还有年龄更小的。现在,每逢“六一”的孩子们新入园,老师们都会给大家讲述“3000里行军”的故事。如果问起六一幼儿院是从哪里来的,所有的孩子都知道“我们从延安来,我们是‘六一’娃,我们也要为‘六一’争光,我们是中华民族未来的接班人”。而这段历史也让我们的老师们,带着这种崇敬信仰、带着这种大爱,去照顾、呵护所有孩子的。

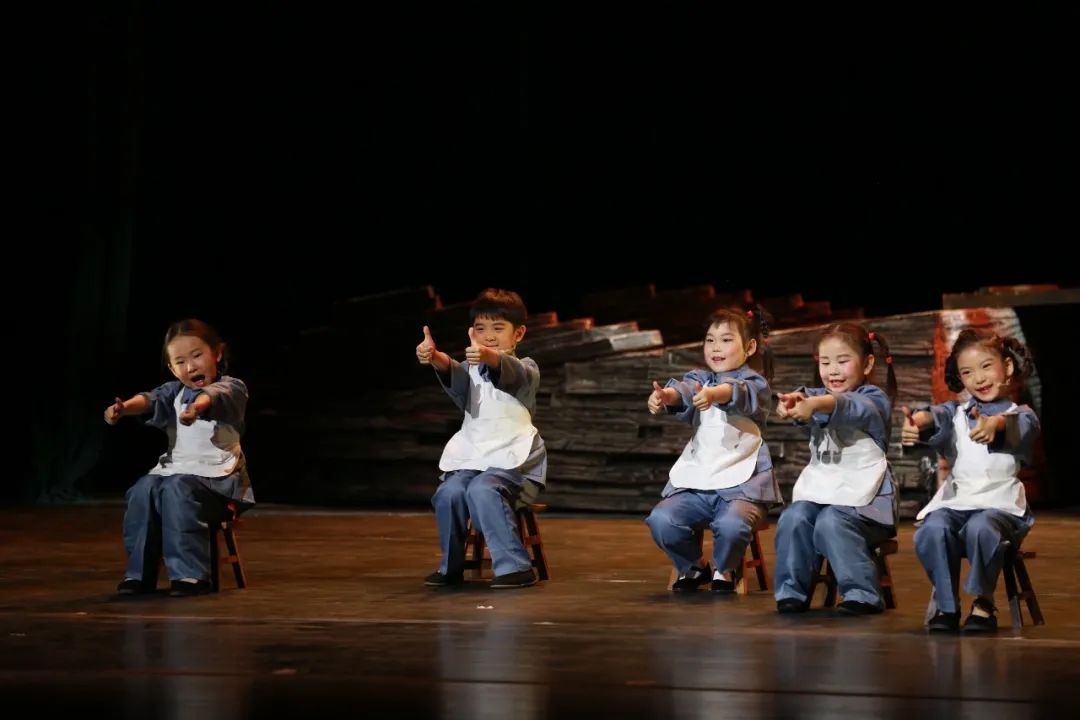

每周,六一幼儿院的孩子们都穿着统一的院服,整齐列队到达操场,举行庄严隆重的升国旗仪式。伴着洪亮的国歌声,小旗手们将国旗缓缓升起,在这里,红色爱国主义教育代代传承,从未停歇。

曹雪梅

传承红色基因,六一幼儿院的主色调就是红色,包括孩子的院服、老师的院服也都是红色的。

在课程设计时,我们将“摇篮课程”,即“红色寻根”课程,结合“六一”的历史资源和历史环境,充分打造红色环境文化。让孩子们每走过一处、每看到一个场景、一张壁画,都能联想起当年延安的故事。

很多户外游戏也设置成情境式、小组合作等模式,孩子们自发地组织起来,翻“棉山”、过“汾河”,一个个脸上有笑、心中有爱、行动有力。

红色·继承

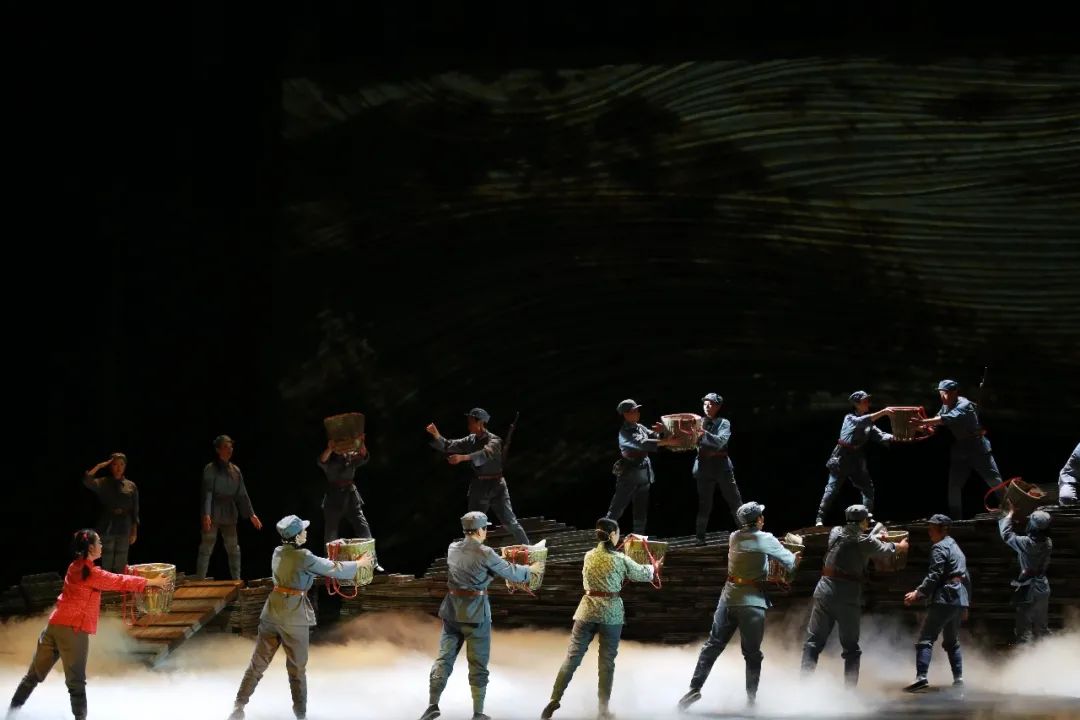

2019年6月1日,六一幼儿院大型原创话剧《马背摇篮》公演。话剧根据延安第二保育院的真实故事改编,讲述了在三千里行军转移过程中发生的动人故事。其中,“程宜萍同志护送木箱”的故事。给所有观众留下了深刻的印象。

箱子里面装的是孩子的花名册。因为当时孩子们都很小,为保证在战争结束后,平安地把这些孩子交还给他们的亲生父母,就要靠花名册来识别,所以保护花名册也成了一项重要任务。

后来,花名册被完整地运到了北京,拿着花名册的孩子们和父母相见的场景非常感人。孩子们见到父母不跟父母走,因为他们认为保育院的老师和阿姨就是自己的亲生父母,可见孩子们跟保育院老师们的感情是非常深的。

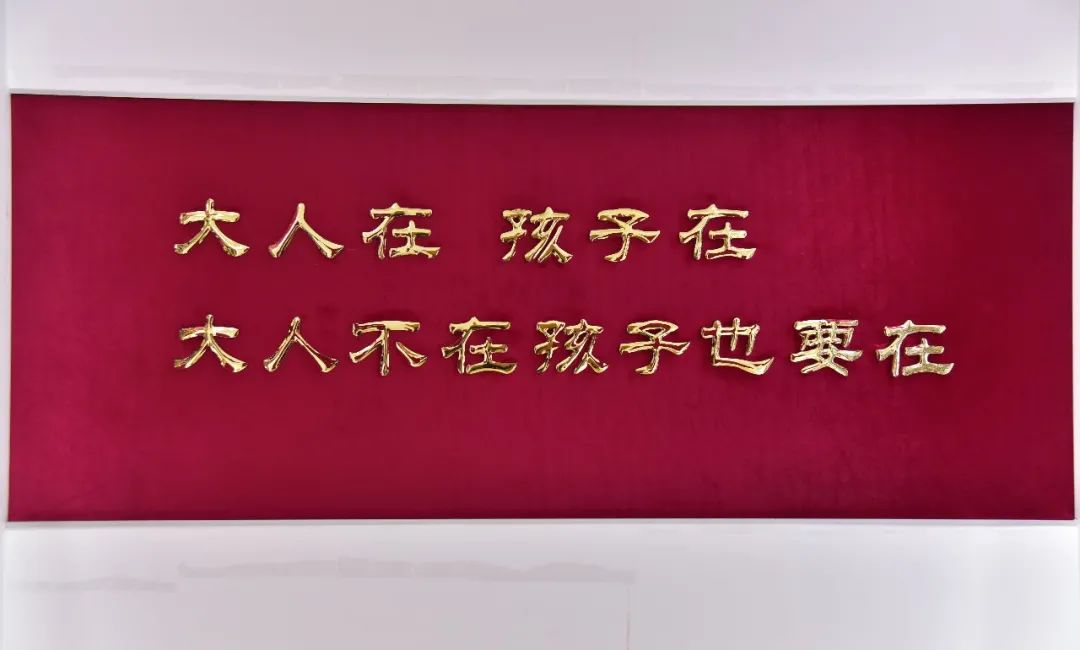

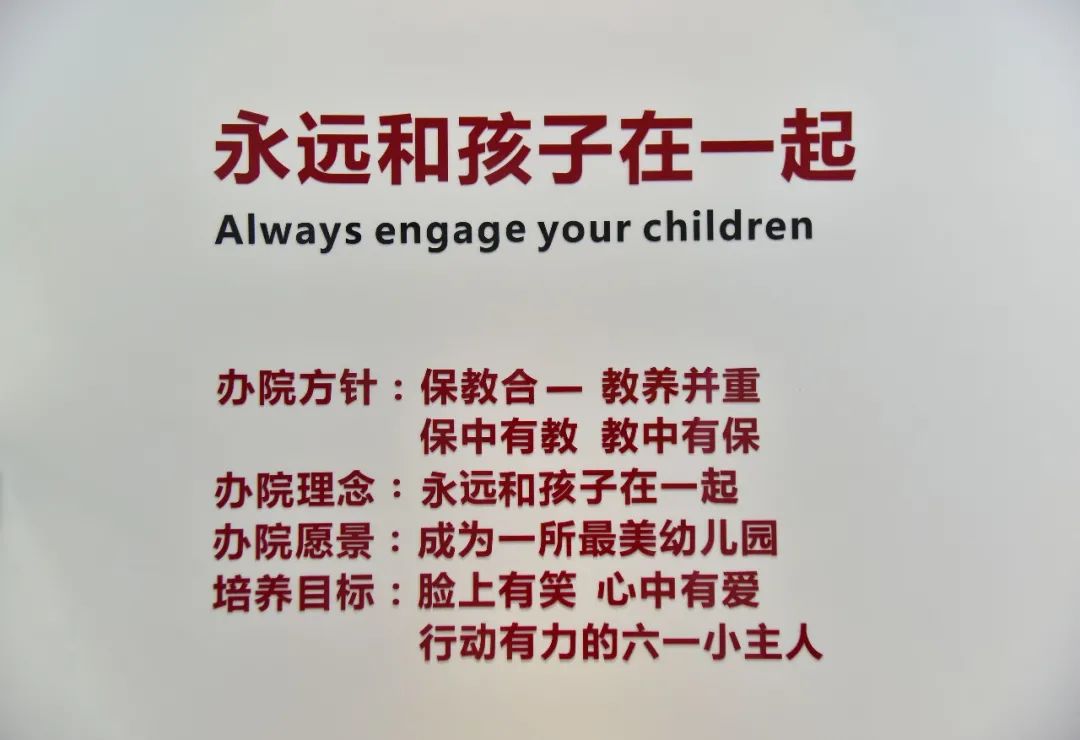

“大人在,孩子在;大人不在,孩子也要在”。这句体现六一红色精神的誓言一直挂在幼儿院院史馆的醒目位置。70多年来,无论是在延安的窑洞里、在行军的马背上、在驻地的破庙中、在地震来临时,还是在改革开放的大潮中,六一幼儿院始终继承和发扬延安精神,满怀“一切为了革命,一切为了孩子”的崇高信念,以“保教合一”的教育实践,形成了自己的办院特色,在国内外享有很高的社会声誉。

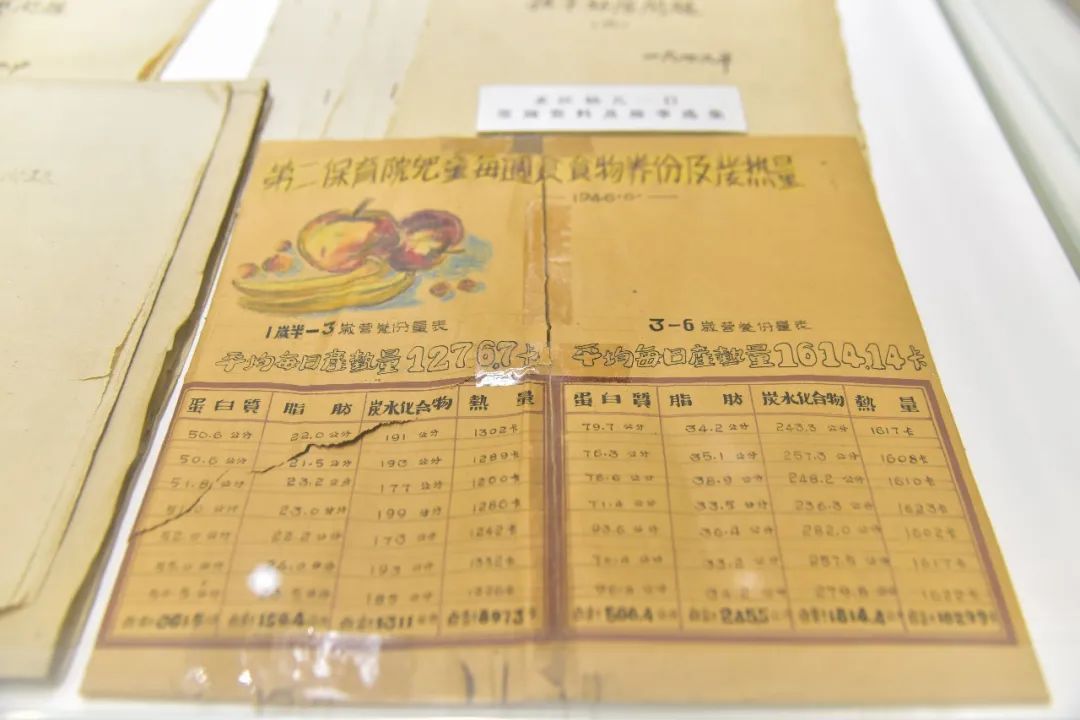

校史馆里有很多科学幼儿的具体数据,包括孩子的每周食谱等,这个带量食谱现在仍在沿用,就是六一幼儿院的“四季食谱”。

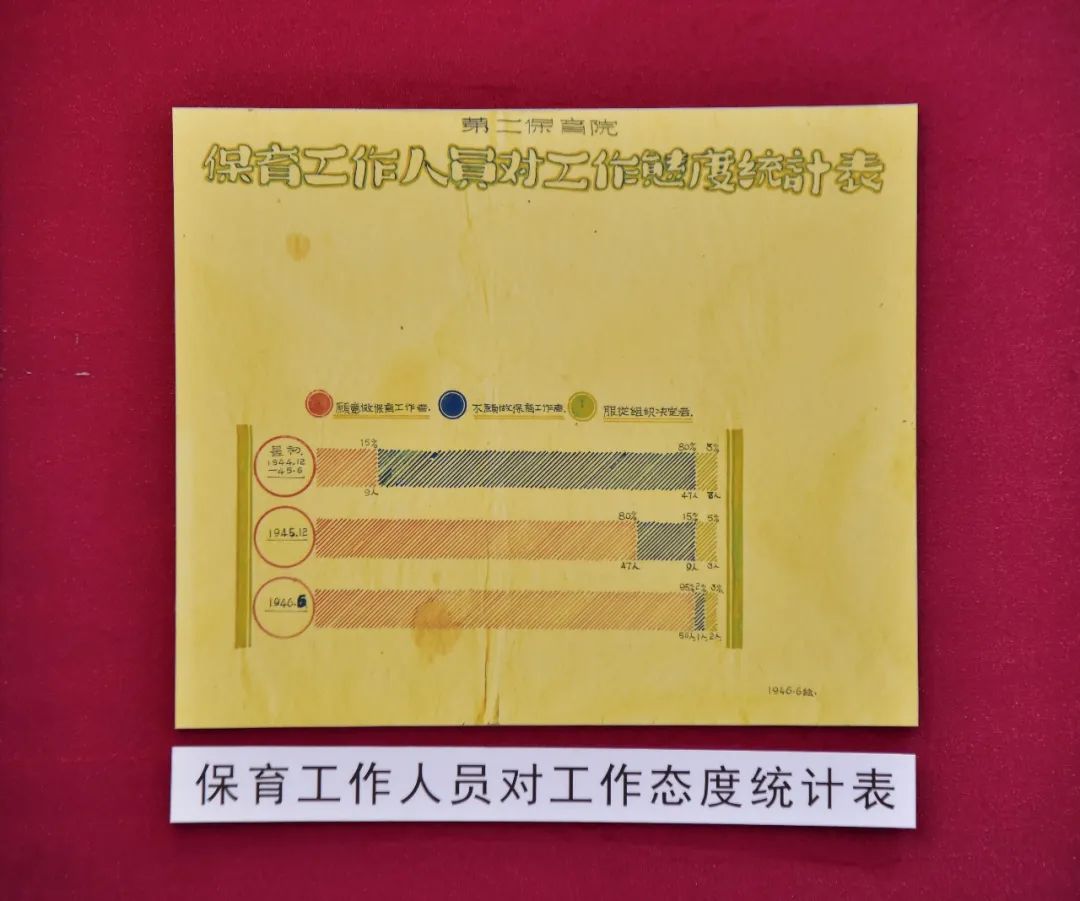

此外,还保存了那个时候对保教工作人员工作态度和标准的调查。现在,六一幼儿院在教师培训的过程中,也会不断培养老师们树立敬业爱岗的价值观。我认为“六一”老师的这种信念是很坚定的,这就是家长把孩子送到“六一”放心的原因。可以说,孩子在这里生活得阳光灿烂,和“六一”老师的默默付出、“六一”教师团队的无私奉献密不可分。

红色·发展

从宝塔山到玉泉山,六一幼儿院已经为国家培养了两万余名毕业生。目前,幼儿院在院一千多名幼儿,在北京市拥有玉泉山、西山庭院、西三旗三个院区,其中玉泉山院区是全市唯一一所公立寄宿院。2018年3月1日,“雄安新区援建办学项目”启动,六一幼儿院雄安院区正式挂牌,这也意味着“六一”这颗红色的种子播撒到了雄安这片土地上。

我们从延安来,到玉泉山脚下,再到白洋淀湖畔,这是种历史的传承。我们都是红色的传承人,我们的理想信念更加坚定——培养国家未来的接班人。

延安是革命发源地,是奋斗的起点,雄安千年大计,也是建设的起点。未来这些孩子们就是重要的建设者,所以在红色课程中,孩子们已经开始关注雄安高铁的建设、发展、城市规划了。孩子们都特别有责任心,觉得“2035年我就长大了,要为国家的发展贡献一份自己的力量”。

曹雪梅表示,让孩子们从小浸润红色文化,是一种很好的培养爱国情怀和价值观的方式。孩子正处于萌芽状态,此时结合他们的年龄特点开展活动,就能润物细无声地“启智润心”。所以,在“六一”孩子们的身上,可以看到一种信仰和追求。

“六一”的发展史,不仅是“六一”的、是学前教育的,也是中国共产党的党史、新中国的革命史和建设史。

我们现在有三代毕业生,就是爷爷奶奶、爸爸妈妈还有孙子孙女都是从这里毕业的。我认为这70年来,通过几代人对孩子的培养,“六一”教育赢得了大家的信任。

我们培养的目标是“为共产主义事业培养接班人”,这是当年在建院初期定下的目标,到今天为止,从没有改变过,这就是“六一的坚守”。

六一幼儿院作为延安精神的继承人、红色历史的续写者,她的血液里涌动的红色基因就是延安精神。这种精神,体现在“一切为了革命,一切为了孩子”的全心全意为人民服务中,体现在千里行军时“大人在,孩子在;大人不在,孩子也要在”的无私奉献、自我牺牲中,更体现在克服困难、不负使命的自力更生、艰苦奋斗和发展中,所有的这一切都为孩子们的成长打下了牢固的精神底色。

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源