温馨提示

温馨提示

红色,是老一辈共产党人

流血牺牲留下的历史痕迹

红色,更是见证

新中国每个时代的印记

海淀教育“永远跟党走”系列报道——“口述·历史——中国共产党成立100周年海淀教育访谈录”,带您走进海淀区13所“红色教育传统校”,听书记校长讲述学校红色历史和教育故事,展现学校在党的领导下走过的征程。

今天,让我们一起走进

育英中学

1948年它在西柏坡建校

前身为中共中央直属机关育英小学

“来自西柏坡”

这是一代代育中人的骄傲

和最初的建校理念一样

去华就实 进德修业

和谐聚力 臻于至善

不断进步的育中人

始终传承着红色基因

追求卓越

砥砺前行

讲述人

北京市育英中学

党委书记

校长 徐素霞

最“红”打卡地

我来自西柏坡

北京市育英中学,1948年在西柏坡建校,前身为中共中央直属机关育英小学,1949年迁到北京。1958年,学校成立中学部即今天的北京市育英中学。走过73年的历程,崭新的育英中学在2019年底完工并投入使用,一走进校园,首先映入眼帘的就是——“我来自西柏坡”。

”

徐素霞

学校门口的文化景观主题为“饮水思源”。新中国是无数中国共产党人带领中国人民抛头颅洒热血建设起来的,我们这所学校也是在党中央的关怀之下建设起来的,所以我们当初在设计过程中,就是希望孩子们一走进校门,能够对自己学校的红色基因有一个直观上的感受。而学生们真的进到校园以后,他们对这句话的认同和理解,远远超过了我们的预期,超出了我们设计的初衷,现在这里成了我们学校的最红打卡地。

”

“我来自西柏坡”,这是一代代育中人的骄傲,也是每一名育中人的精神烙印。如今,办学初期师生共建的那座“红砖楼”虽已被现代化的新校园所取代,但西柏坡精神始终是这里传承的“红色基因”。

”

徐素霞

我们现在的校园里采用了阶梯式的设计,实际上有两层寓意:一层寓意反映了育英中学不同的历史发展阶段,育中的发展经历了当初在西柏坡建校,1958年学校初建,到现在新的校园建成,是一个从艰难困苦,逐步走向胜利、走向辉煌的过程。

我们育中历史上还有一个“红色印记”叫红砖楼,所有老育中人都知道这个红砖楼,是我们第一代育中人带领全体师生自己建设的。

(西柏坡旧址)

(红砖楼)

(中直育英)

第二个寓意,实际上也把“我来自西柏坡”作为直观的呈现,就是每一名育中人要知道我们从西柏坡走来,我们在不断地实现跨越,应该说这是育中人的一种追求,就像我们的办学理念“去华就实 进德修业 和谐聚力 臻于至善”这16个字一样,就是你永远要不满足永远向上走。

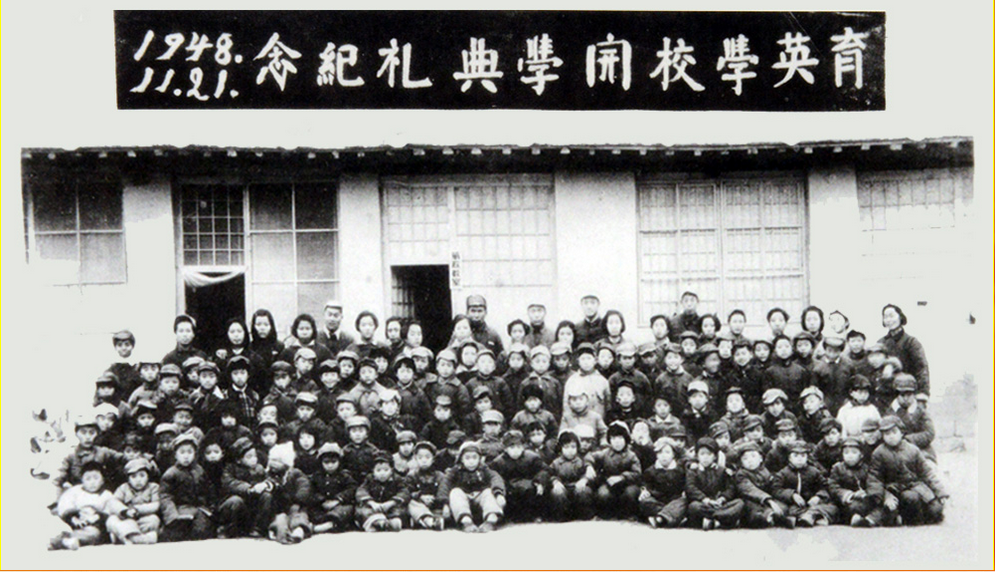

(1948年 开学典礼)

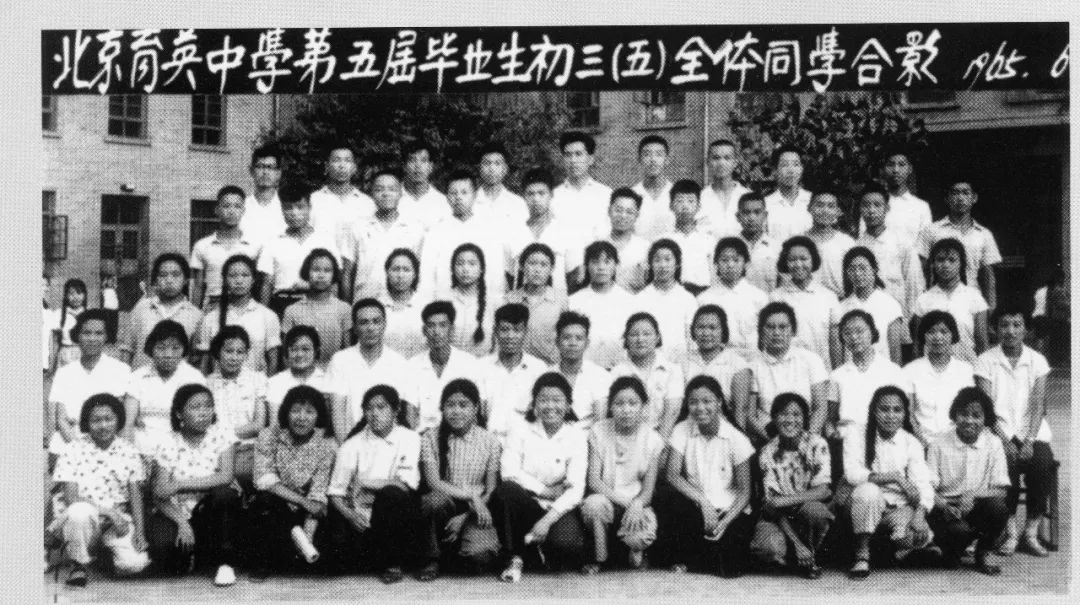

(1961年初中毕业留念)

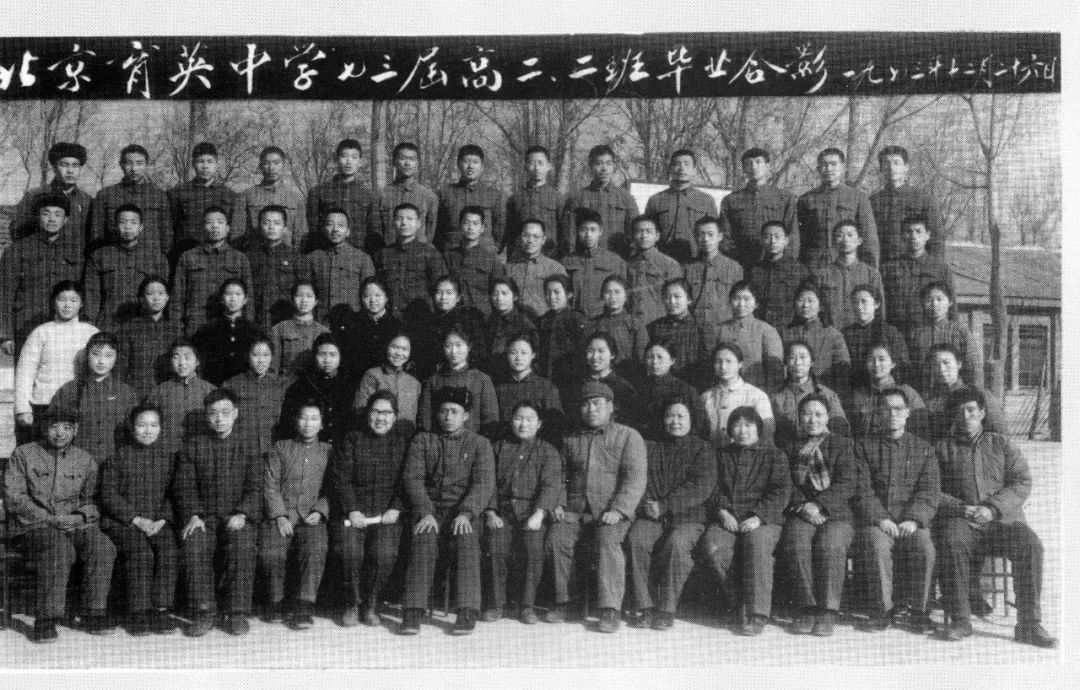

(1973年 第一届高中毕业生)

最刻骨铭心的十年

我们的“神”一直在

一直以来,“敢于斗争 敢于胜利”是育英中学对西柏坡精神理解的内核和传承的方式。2010年3月,徐素霞来到这里,用她自己的话说,她赶上了育中的“很多大事和关键事”,其中,印象最为深刻的莫过于“十年”育中新校园的建设过程。

”

徐素霞

我们的新校园从2010年开始建设,到2019年底全面投入使用,历经整整10年。这个10年的过程,对育中人来说是刻骨铭心的记忆。在建设过程当中,育中2千余名师生,前前后后共经历 5个校区周转,这个周转过程真是经受了很多考验。最困难的时候,学校有3届高三毕业的孩子,几乎是一年要换一个上课的地点,直到毕业也没能回到新校园,但就是在这样的情形下,育中第一确保了学校的安全稳定,第二确保了在建设过程中学校的红色传统不丢失,第三确保了学校教学质量稳中有升。所以我觉得恰恰也验证了那句话“我来自西柏坡”,西柏坡精神的实质就是敢于斗争、敢于胜利,这就是我们育英中学几代人传承的精神,无论多难绝不言败的根本所在。

翠微东里12号—东校区

复兴路乙24号—复兴路校区

西翠路小学—高三校区

育英学校航天校区—高三校区

首医大国际部—高中部

我记得那时候有一次到老师办公室去,周转校区三个年级的老师挤在一个办公室里办公,当时我作为校长觉得真的是很内疚,我跟老师们说对不起大家,我们现在的办公条件很局促。我话都没说完,老师就跟我说,校长没关系的,咱们学校不是马上要建好了吗,这些困难都是暂时的。我觉得这就是我们育中人。

所以我们有一个比喻,育中的10年建设史就好比我们写了一篇洋洋洒洒的散文。散文的特点是形散而神不散,10年艰苦的改扩建过程,虽然看似把育中外在的形态打散了,甚至有很多老师平时都很难见面,办学的环境也很局促,但是育中人的精气神始终没有丢失,育中的办学内涵始终都在,我们的“神”一直在。

十年改扩建、五个周转校区,育英中学的建设历程,不仅仅是学校外在形态上的改变,更重要的是育中人内心有了新的变化。老百姓的期待值在提高,学校的教学质量要提升,对于这所具有红色基因的传统学校来说,这样的挑战没有退路,只能一往无前,为此育中人的选择是“苦练内功,走出一条研教一体化的教育之路”。

”

徐素霞

练内功怎么练?绝不是一句空话,练内功就是要提升教师的专业能力和学校的办学能力。尤其在那么困难的情况下,必须要去探究如何提升和适应新的课程改革和中高考改革的能力。所以这个目标一旦定下来之后,老师们不但不能懈怠反而更得加把劲了。我们要抓课堂教学质量的提升、建设高效课堂,同时我们要加快学校课程建设的步伐。那么学校没有条件没有资源没有环境怎么办?我们采取和北京教科院合作办学的方式,把智力资源引入到学校当中,让这些专家陪伴在老师身边,真正让所有老师实现一种潜移默化的、浸润式的发展,每个学期学校都有全员视导,市教科院全学科所有的学科专家下校听课、评课、诊断。

我们还有教师示范课、党员示范课,有集研究和实践为一体的学科基地。比如北京教科院在学校建立的语文、物理、英语的学科工作站,培养了一批老师,这是一个方式。第二个方式就是在这个过程中,我们摸索出了一条学校教育资源和社会教育资源深度融合的路,积累了很多的经验,形成了很好的模式。比如在周转办学的过程当中,新的中高考改革非常重视学生实验实践能力的提升,可学校没有实验室,所以我们出去找资源,我们和北师大化学学院、和首师大等院校,建立了合作关系,定期让孩子们到北师大的化学实验室去上实验课,由大学的讲师和教授来给孩子们上实验课,所以不但学生能把实验完成了,而且他们还可以有更高的站位,能从我们教材当中单独的实验走向综合实验。有时候我们老师开玩笑,咱们没有资源反而因祸得福了收获了更多。

大学先修课程-首师大物理实验

Botball国际机器人大赛

(向左滑动,查看更多)

没有条件创造条件,办法都是人想出来的,这就是我们育中人常说的一句话,我们是一个红色传统学校,真的是要根深蒂固地把红色的基因和精神熔化在血液里面,转换成行动,这是真真正正的一种红色传承。

最“质朴”的培养目标

儿童就是儿童 少年就是少年

在育英中学辗转办学的过程中,育中人始终不忘的是全校师生对红色精神的传承和发展,每年,学校都会组织开展“重返西柏坡”课程,寻根立志;开展核心价值观主题教育,培养学生的家国情怀,在每个育中人的身上,红色基因已经成为他们內显于心、外显于行,抹不去的印记。

”

徐素霞

一个人的三观很重要,对于育中的孩子来说,我们的培养目标很质朴,要培养面向现在和未来社会需要的积极而负责任的公民。当时在讨论培养目标的时候,有的老师说我们仅仅把培养目标定义为培养一个普通公民,是不是太普通了或者太低了?我说,这种普通恰恰证明了我们追求的是一种本质。

作为基础教育,我们首先应该为国家未来的发展培养合格的公民,如果说作为一个公民都不合格,你也很难成为国家未来的建设者和栋梁。但我们认为,公民最重要的就是要有家国情怀、要有对党的认同、民族自尊心和自豪感。这实际上就是教育的根本使命——立德树人。所以作为基础教育学校来说分数不是唯一重要的,你一定要把孩子培养成一个具有正确的世界观和人生观,有民族自豪感和自信心的人。所以在我们学校当中我们的德育课程是有体系的,不同的年级,我们遵循渐进性的孩子身心发展规律,比如说初一年级进校,我要实现什么样的德育目标,到高三我们要实现一个什么样的德育目标,但是核心围绕的就是让他在学知识之前,要学会做中国人。所以我们育中的孩子身上是很有正气、很有正能量。

01

02

03

如今的育中校园,总建筑面积近5万平方米,在校学生近两千人,各种专业教室一应俱全,曾经记载着育中历史,由育中人亲手建造的“红砖楼”也已成了记忆中的影像,现在这里是北京市艺术教育特色校、科大讯飞在基础教育领域的第一所人工智能应用示范校,“让每个生命绽放光彩”的教育理想更让这里无处不散发着勃勃的生机。

”

徐素霞

10年了再回到校园里,我的感受就是希望。我用这两个字来概括,是因为从老师的身上看到了希望,这10年我们的队伍没散,老师们用自己的付出、用自己的努力来守护着学校,我觉得学校既是我们的物质家园,更是我们的精神家园。老师们守护学校,其实就是在守护教育、守护初心。10年老师们没有离开,代表着没有人舍得离开教育事业,这是希望。第二,是我回到这个新校园的希望,我觉得真的就是来源于学校的传承,育中不管怎么颠沛流离不管怎么七零八落,但是我们传承的红色基因一直在。

学校现在有一个比较坚实的物质基础,具备了未来发展更多的可能,具备了为老百姓提供更好教育的实力。我们现在就是充满希望的往前看,我们要追求教育本质的东西。第三,我觉得孩子是希望。我记得上次有一个采访他们问到我,说您认为我们基础教育的学校应该是什么样的,我当时就用了一句话,我说你要用一句话来概括就是,我希望儿童就是儿童,少年就是少年,这就是我们所追求的未来的希望。

“团结、严谨、求实、创新”

这是育英中学的校训

和一直以来的教育追求

70年再出发

出发的不仅仅是学校崭新的校园

还有每一个经历过学校变迁发展

渴望学校不断进步的育中人

红色育中

期待你更精彩的明天

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源