温馨提示

温馨提示

8月2日—8月9日,第二届国际人工智能奥林匹克学术活动在北京市十一学校举行,随着活动的深入开展,IOAI为何会选择在十一学校?为何会选择在海淀区?答案也渐渐浮出水面。

探索AI人才培养的“海淀模式”

8月5日,在“人工智能+教育”创新实践与思考交流会上,北京中关村学院院长刘铁岩分享了自己对AI时代青少年教育的思考。刘铁岩指出,AI正深刻改变教育生态:推动人机协同共生、打破学科壁垒、催生项目驱动的探究式学习,并使大规模个性化学习成为可能。他强调,未来教育的核心在于培养学生驾驭AI的元能力。刘铁岩特别提及,将依托北京少年人工智能学院(海淀)培养新时代所需的AI人才。

作为一所落户海淀的教育科研机构,北京中关村学院在成立之初就聚焦AI人才培养,把握海淀科技创新高地的独特优势,与海淀教育达成深度合作。

北京少年人工智能学院(海淀)应运而生。在2025年中关村论坛年会上,少年学院正式挂牌成立,由刘铁岩兼任院长。这是一个在市教委指导下,由区教委和中关村学院联合推动成立的机构,通过让青少年“早进项目、早进产业、早进科技前沿”的机制,激发少年才智,培育AI顶尖人才,并纳入全市青少年拔尖创新人才培养体系。

北京中关村学 北京少年人工智能学院负责人 李姣阳

目前,我们正在策划少年AI体验营,这是一个面向初中、高中学生,跨学段、混学校的短期培养项目。届时,中学老师和中关村学院的老师会把真实的科研项目和中学生的研究兴趣进行适配,共同打造不同难度层级的实战项目,让学生们在项目式学习中,真实体验“领军型人才”培养模式,收获对AI认知的系统性跃升,打造可进行深度研究,亦可投入市场孵化的项目成果。

同样是在人工智能人才培养的赛道上,2025年5月,首届海淀区人工智能实验班的学生毕业。55项课题研究成果、16篇优秀论文,为期两年的首届实验班交出一份亮眼“成绩单”,学生们通过机器学习、计算机视觉、智能硬件开发等课程的学习实践,从AI启蒙者成长为能独立解决问题的创新者。

和北京少年人工智能学院(海淀)一样,人工智能实验班由区教委、清华大学、清华附中三方合作举办,整合高校科研资源、基础教育经验及区域科研力量,探索人工智能领域教育、科技、拔尖创新人才三位一体培养路径。

培养AI人才,不仅仅是学校的责任,更需要政府、企业、家庭、社会等多元主体的协同发力。多元渠道、更多载体为人工智能教育提供了坚实的产业基础和创新生态支撑。本届IOAI学术活动得到众多人工智能领域领军企业在平台、技术、算力及AI翻译等全方位支持,以及得到北京中关村学院、北京科学智能研究院的学术指导,就是最好的印证。

未来,海淀区将持续创新“中学+企业+高校”协同机制,打通人才培养体系。既注重在校园内开展人工智能教育,又充分整合区域独有的科技创新资源,将AI教育与AI人才培养无缝衔接,打造跨学段、长链条、贯通式的系统培养体系,不断探索AI人才培养的海淀模式。

“智谱”智能体 赋能教育教学

视频中,这只融合了中国龙元素与未来科技感的数字生物,鳞甲随着音乐节奏跳动,宛如一串串跳动的代码。据了解,其数字形象由北京市十一学校学生宋依洋基于生成式AI工具创作。但让“智龙”活起来,是由智谱华章团队通过大模态多种技术实现的。

据智谱华章副总裁胡云华介绍,区教委和北京智谱华章科技股份有限公司达成人工智能教育合作方案以来,合作研发“海π智能体”应用,百日奋战,数次迭代,到今年6月底,已基本研发完成,并在多所实验校中广泛应用,计划向全区中小学推广。

智谱华章副总裁 胡云华

“海π智能体”覆盖“智慧助学”“智慧助教”“智慧助管”3大应用场景,其中“智慧助学”主要是面向学生部署和使用,主要实现三个目标:一是对学生学习进行个性化指导;二是根据学生的状态,大模型用他们听得懂、学得会的语言和学生进行交流;三是基于大模型的推理能力,举一反三,拓展学生的学习边界、思维边界。我们特别希望智能体能成为孩子们学习的智能助教。

在“海π智能体”应用过程中,胡云华发现,学生们就好像大模型的“原住民”,“得益于学校的跨学科学习、多知识点交叉掌握,学生们相对比较容易沉浸在AI智能体的应用场景中,知道如何去跟大模型交流,如何借助大模型的长处补足自己的短板,提升自己的学习效率。”

与“智慧助学”不同,“智慧助教”定位在辅助教师教学。但两者数据的打通,使教师根据学生个体的学情,制订差异化教学计划成为可能。

智谱天津公司总经理 袁会会

“智慧助教”一方面可以帮助老师提升课程建设的水平,另一方面,辅助老师生成教学计划。而且随着越来越多的学生数据从“智慧助学”传递过来,老师的教学计划就会逐渐分化,让每个学生都有自己单独的一条学习路径。这个教学计划也不是一成不变的,而是要随着新一轮的学情诊断分析,不断更新和迭代。

“海π智能体”的应用只是海淀教育拥抱AI的一个缩影。“未来教室”里,学生们通过智能终端提交作业,系统即时生成错题分析与个性化练习,AI助教实时统计课堂互动数据,为教师调整教学策略提供依据;“阳光跑”时,利用AI图像识别与轨迹追踪技术精准采集学生运动数据,让体育教学从“经验判断”转向“数据驱动”;不久的将来,学校的智慧食堂系统还将和“阳光跑”数据联动,实现“运动+营养”的智能协同。这些生动的人工智能场景在海淀区,早已是常态。

用AI绘制学生成长图谱

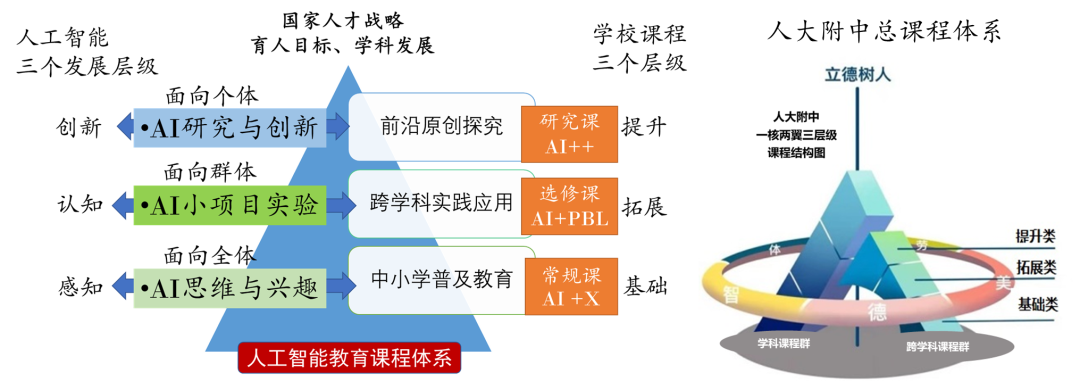

课堂是育人的主渠道,AI工具的赋能成效最终体现在课堂育人上。IOAI学术论坛中,人大附中横向跨学科、纵向分层次的人工智能课程体系让各国嘉宾眼前一亮。

(人大附中人工智能课程体系)

中国人民大学附属中学信息技术教研组长 武迪

横向跨学科整合是“AI+X”课程体系的核心特征。该体系将人工智能的学科基础、核心思想和应用潜力,通过大视野、大概念、大思维这一主线,融入中学教育的各个学科中。这种整合并非简单地将人工智能知识添加到现有课程中, 而是从人工智能学科基础和前沿应用两方面,挖掘与其他学科的交叉创新点,实现真正的跨学科融合。

十一学校同样开设了丰富的人工智能课程。课堂上,同学们可以使用AI工具和3D打印技术,“复活”兵马俑,还可以用文生视频、图生视频的方式,让兵马俑唱rap,演英文戏剧,来一场兵马俑风采秀。项目研究中,同学们通过使用AI听力分析、宽动态范围压缩、听损模拟等技术,制作了6首QQ音乐官方低频公益单曲,为中高频听力受损者带来更完整的音乐体验。

北京市十一学校技术学科主任 聂璐

在人工智能领域,学校为学生搭建了“通识—进阶—研究”三级分层、螺旋上升的平台。初一年级完成通识课程后,学生可在机器人、APP开发、数据科学、算法设计等十余门选修中任选方向深耕,进一步在问题解决中发展人工智能素养。常规信息课程之外,学校还开设了无人驾驶小车、物联网、智能硬件、FTC挑战等高端项目课程,以真实问题为牵引、项目式学习为核心,培养学生系统化的创新思维。

在区级层面,海淀区教委将按照北京市工作部署,从2025年秋季学期起开展面向人人的中小学通识课程教育。今年上半年,已联合首师大研发了人工智能课程教学指南和学生学习手册,还在暑期期间依托高校和科技企业,构建了多层次、多形式的人工智能通识教育课程,预计近期上线。

AI课程体系构建与应用的背后,是海淀区教师群体人工智能素养的全面提升。

“在我看来,教师们对人工智能+教育的态度经历了从观望、茫然、被取代的危机感,到自发应用全环节尝试的转变。”IOAI学术论坛期间,聂璐从教师态度的转变切入,对学校人工智能+教育的实践探索进行了分享。

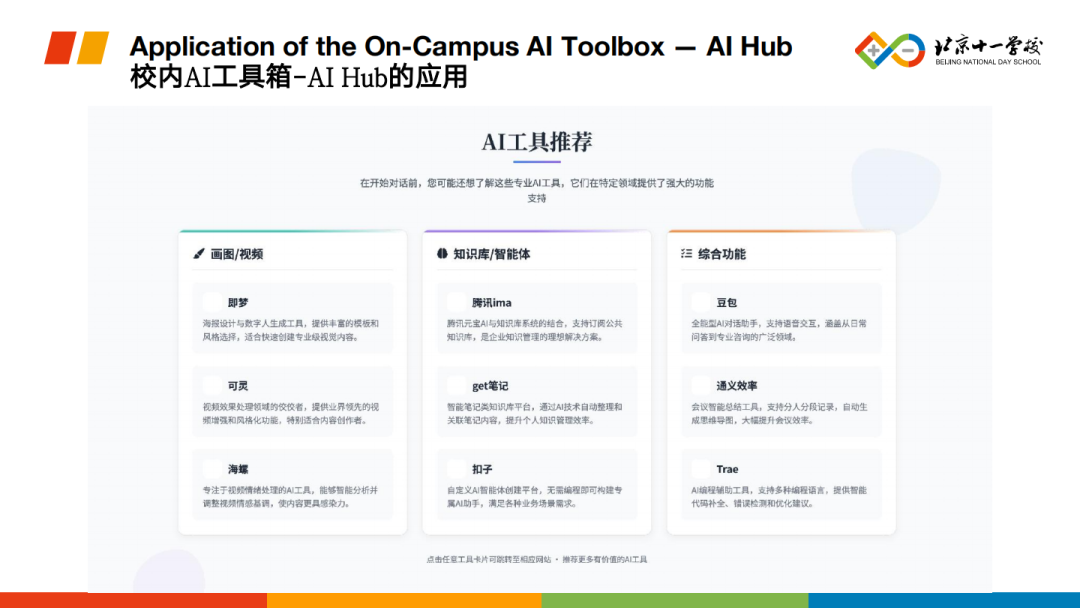

这一转变的发生,成立刚刚一年多的AI星项目组功不可没。该项目组目前已基本覆盖全学科,带动教师们寻找适用的AI教育工具,自主探索落地的可能性,形成应用案例再进行体验式推广。项目组还研发了集画图、视频、知识库、综合功能等为一体的校内AI工具箱(AI Hub)教学辅助工具,便于教师们快捷调用AI工具。

(AI hub工具箱)

北京市十一学校信息中心主任 宋衍

在未来,AI一定会改变人类的科研和学习方式,我们希望老师们更早地去介入新的一个样态,也希望学生们开始逐步进入人机协同的一种学习方式。AI星项目组让更多地老师能够更快速地进入使用AI的状态,帮助老师更轻松地拉平信息差,让他们接触到更多的 关于AI的前沿信息,并且花时间研究如何用AI工具更好地赋能学科内及跨学科学习。

据了解,海淀区高度重视教师人工智能素养提升,制订《中小学教师人工智能教育教学应用提升能力提升培训方案》,编写《教师(学生)学习人工智能100问》;多次组织全体教师人工智能通识培训、集团教师培训负责人领导力进阶培训、骨干教师智能教学进阶培训;制定《激励教师运用人工智能开展教育教学的若干措施》。特别是在近期,评选了20名海淀区人工智能教育应用带头人,50名人工智能育人先进个人。通过这些举措,引领教师学好AI,用好AI,将AI融入教育教学全要素、全过程,赋能自身专业发展。

在人大附小,刚刚过去的春季学期就组织了24场人工智能培训。

中国人民大学附属小学副校长 李会然

这些培训既有面向全体教师的通识培训,也有面向学科教师的专题培训,还有教师工作坊,聚焦解决人工智能教育遇到的问题。目前,我们也正在按照北京市人工智能地方课程纲要的要求,组建了6人的核心团队,搭建附小的人工智能课程框架及体系。

中国人民大学附属小学教师 赵昕

通过培训,我对AI的态度也有所转变,AI可以辅助我们课堂一线教学,帮助老师解决一些问题,体验式的学习方式也能让学生对上课更有兴趣。

在全员培训的基础上,海淀区还努力提升人工智能教育的师资专业水平,成立了首批2个海淀区中小学人工智能教育名师工作室,作为名师工作室主持人,人大附中的武迪老师带着工作室学员,聚焦人工智能的学科内容、问题解决、工具作用等内容,开展项目学习研究。

中国人民大学附属中学信息技术教研组长 武迪

我们工作室的基本理念是“学以致用,以输出(教学)促输入(学习)”。无论是开发课例、开设新课程、课题研究,还是AI赋能教育应用, 老师们应该带着想法、问题、目标来学习,将工作室变成一个老师们共同的大型项目式学习。

依托名师工作室的学科交流平台,海淀区一批优秀的人工智能教师逐渐成为各自学校人工智能交叉赋能其他学科的“中心”节点,起到创新、激发和链接的作用,促进各学校形成人工智能赋能教育教学的创新网络,带动、引领支持更多老师做好人工智能教育。

海淀区“人工智能+教育”三年行动计划(2024—2026年)已进入第二年。海淀教育充分利用区域科技创新资源优势,在AI人才培养体系、工具创新、课程建设、教师AI素养提升等四大方面精准发力,全方位推进人工智能教育。这不仅是举办并深度参与IOAI等国际活动的基础,也必将为全国人工智能教育发展和率先在全国实现高水平教育现代化提供有价值的“海淀样本”。

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源