温馨提示

温馨提示

2025北京市青少年物理创新培养夏令营,于8月15日顺利结营。本届夏令营以“培养物理学科拔尖创新人才、探索大中协同育人机制”为目标,汇聚来自全市的优秀高中生,在七天时间里共同开启了一场融合前沿科学、实践探索与团队成长的物理之旅。

本届夏令营在北京市教育委员会指导下,由北京教育科学研究院、北京青少年创新学院共同主办,北京市海淀区教委、北京青少年创新学院海淀分院、北京大学物理学院、北京大学附属中学共同承办。

六场大师课:格物穷理的科研启蒙

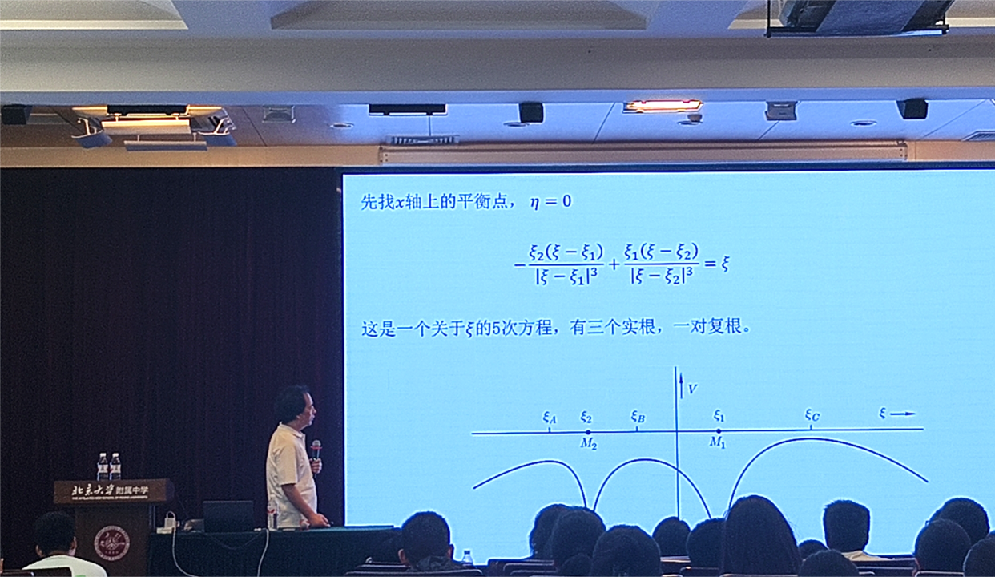

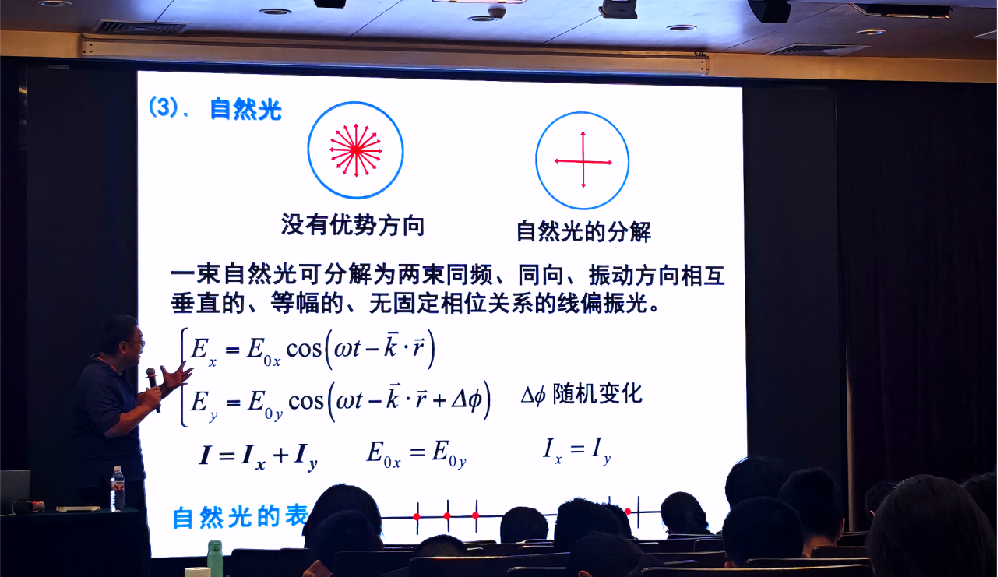

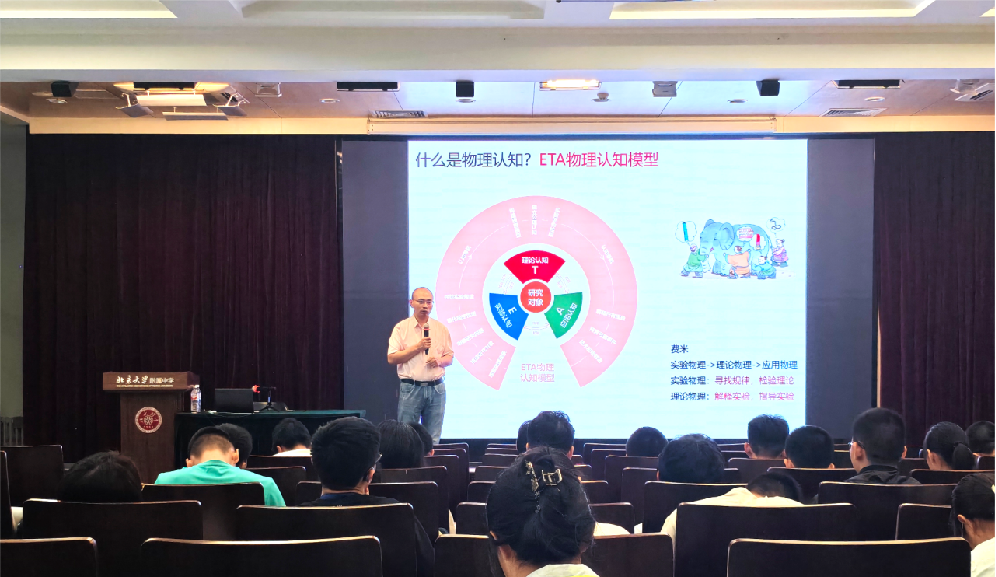

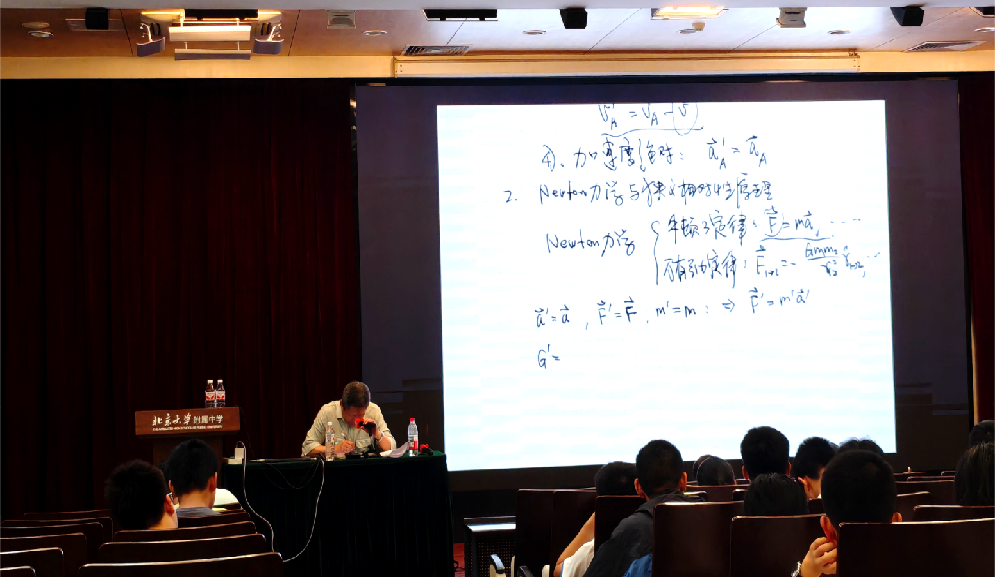

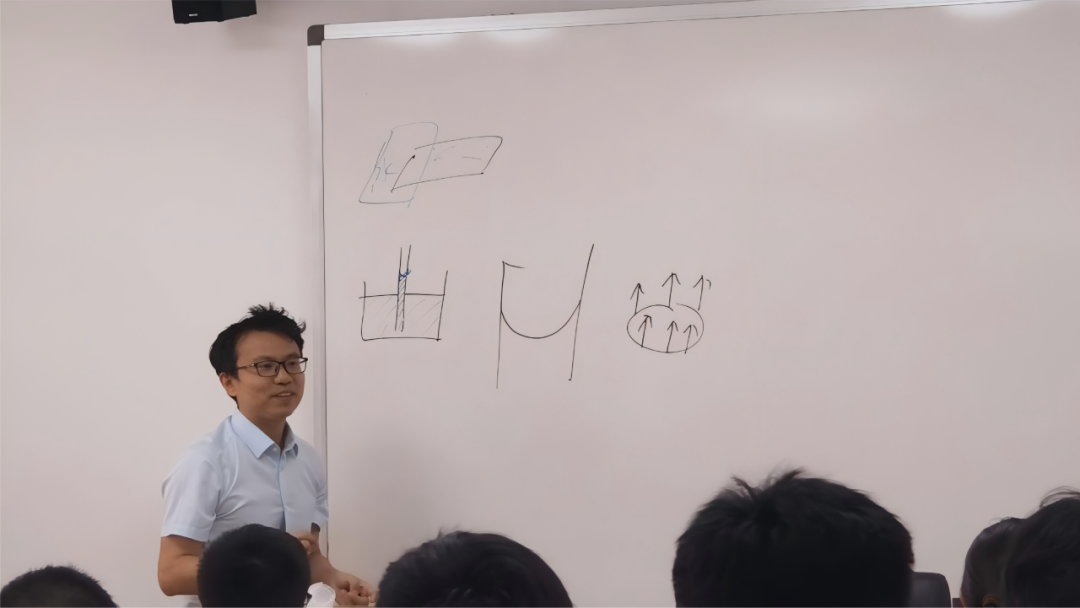

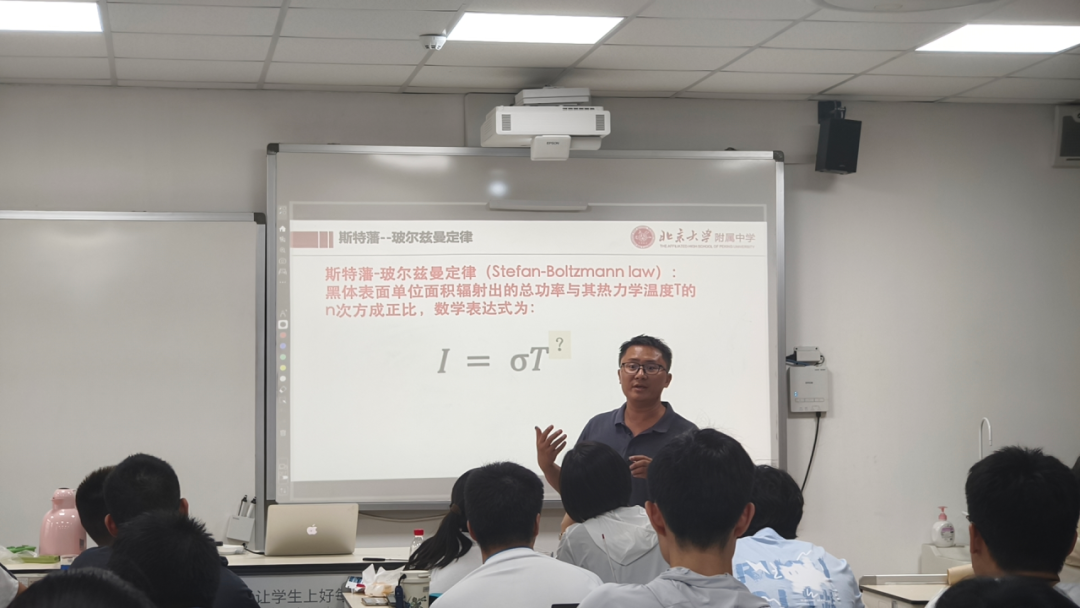

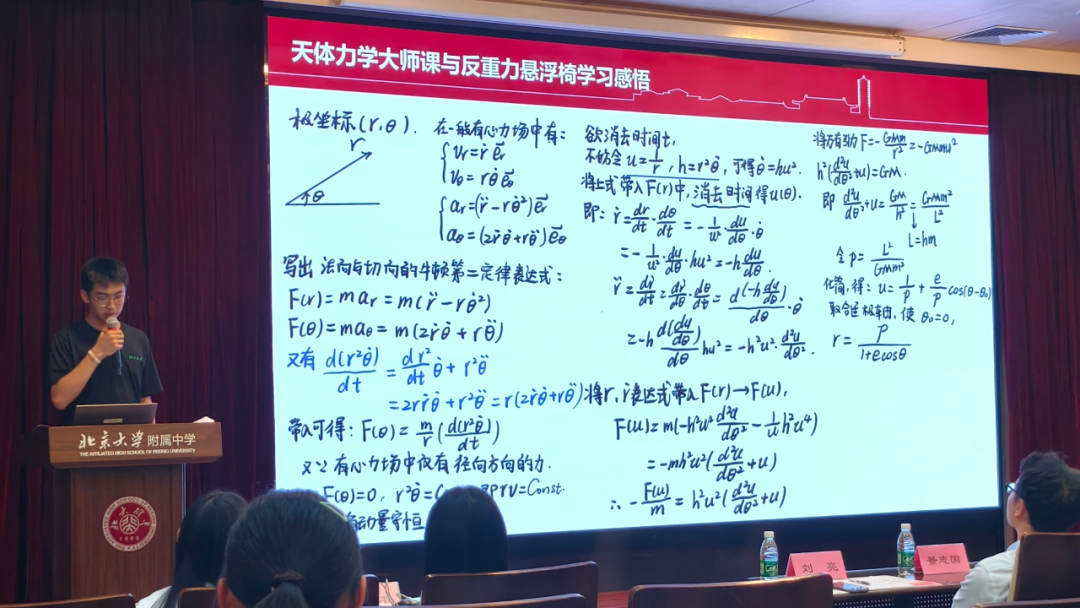

夏令营邀请了北京大学物理学院及北大附中多位资深教授、骨干教师,带来涵盖天体物理、狭义相对论、光学等领域的六场大师课。专家们以扎实的学科功底、鲜活的案例与生动的语言,引领学生走进物理的广阔天地,启迪同学们的物理思维和物理观念。每一场讲座都不仅是知识的传授,更是一次精神的点燃——让青年学子在科学殿堂中感受到思想的力量与探索的激情。

六个实践项目:知行合一的物理探索

本届夏令营特别设计了六大物理实践项目,涵盖光学、力学、电学与热学等核心领域,力求在知与行的统一中引导学生完成从原理认知到实验探究的全链条体验。课程安排兼顾难度梯度与领域覆盖,既有衔接初高中知识的望远镜与显微镜组装,通过回顾光学理论、动手调试与实地观测,帮助学生重拾信心与兴趣;也有以偏振光现象为切入的糖水旋光探究,将实验设计、理论分析与多任务学习相结合,逐步深化对光学本质的理解。

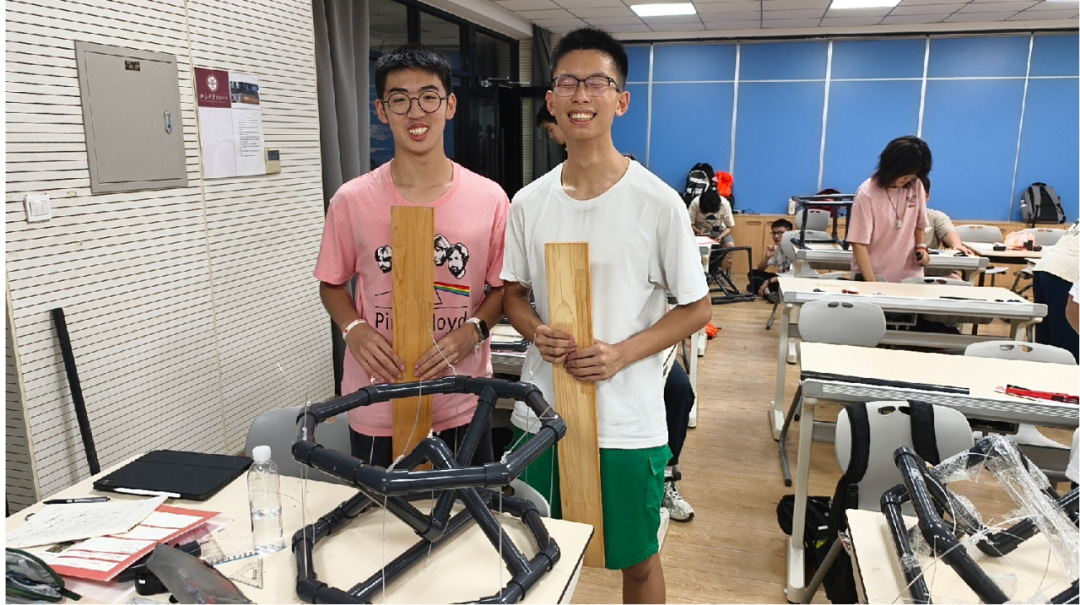

力学与工程的结合在反重力悬浮椅项目中得到生动体现,学生从张拉整体结构理论出发,亲手完成PVC管切割与组装,并在承重比赛中体验团队协作的力量。电学领域则以电容充放电教具制作为载体,让学生完整经历从定量计算、面包板实验到产品成型的跨学科实践,培养工程思维与精确验证能力。

在热学探究中,“不可能的永动机”项目通过模型组装与原理解析,让学生在直观体验中理解热力学第二定律与卡诺循环的科学内涵;“冰在淡水与盐水中融化”实验,则引导学生从现象出发,利用观测与数据拟合等方法深入分析热传递规律。六大项目相互呼应,构建起由基础到综合、由感性到理性的递进式培养路径,让学生在多维度的实践中收获物理素养与探究能力的同步提升。

班主任制度:细致入微的人文关怀

夏令营通过班主任制度为学生提供了全过程个性化成长支持。从学习引导到心理关怀,从日常生活管理到实践课辅助,班主任在营期中构建起一个有温度、有反馈的育人体系。学生的意见能够在第一时间被收集和回应,餐饮、休息、活动安排等细节都能根据反馈在次日及时优化,让学生始终处在最适宜的学习与生活状态中。午间的课程知识补充又为下午的实践探究做好铺垫,使学与做形成连续链条。这一机制让学生在七天里不仅获得了丰富的学术体验,更在归属感、参与感和团队凝聚力上实现了显著提升。

8月15日下午,结营仪式在热烈而温馨的氛围中举行。北京大学副教务长、北大附中校长马玉国在致辞中回顾了夏令营的精彩历程,肯定同学们的勤奋与收获,并强调大中协同、持续培养的重要意义。三组学生代表分享心得,从兴趣激发到思维提升,从动手能力到团队合作,收获满满。

北京教育科学研究院正高级教师、北京青少年创新学院主任张毅、北京大学物理学院副院长曹庆宏、北京青少年创新学院海淀分院执行院长侯兰、北大附中副校长景志国为全体40位同学颁发了结营证书,其中郭震柏、赵隽语、徐一鸣、杨牛牛四位同学荣获优秀营员。

北京教育科学研究院院长,北京青少年创新学院院长冯洪荣在总结讲话中提出了由直线贯通、大折线贯通、小螺旋贯通三种培养路径构成的具有首都特色的拔尖创新人才贯通培养的“北京模式”,并指出要通过构建“市-区-校”三级联动的创新营体系,完善“节、集、营、赛”四位一体的培养生态,进一步体系化设计未来创新人才培养的“施工蓝图”。冯洪荣对本次物理创新培养营的成功组织予以高度评价,同时提出三点希望:

希望同学们永葆强大内心,在未来的征途上行稳致远;

希望夏令营不断创新育人方式,构建长效保障机制;

市区校三级基地系统协同,共建创新育人新生态。

全体师生移步北大附中老校门前,定格下珍贵的合影瞬间,为本次夏令营画上圆满句号。

格物穷理求真知,探奥索隐叩苍穹,2025年的夏天这群怀揣基础学科科研梦想的青年学子在北京市青少年拔尖创新人才培养基地,扬帆启航。

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源