温馨提示

温馨提示

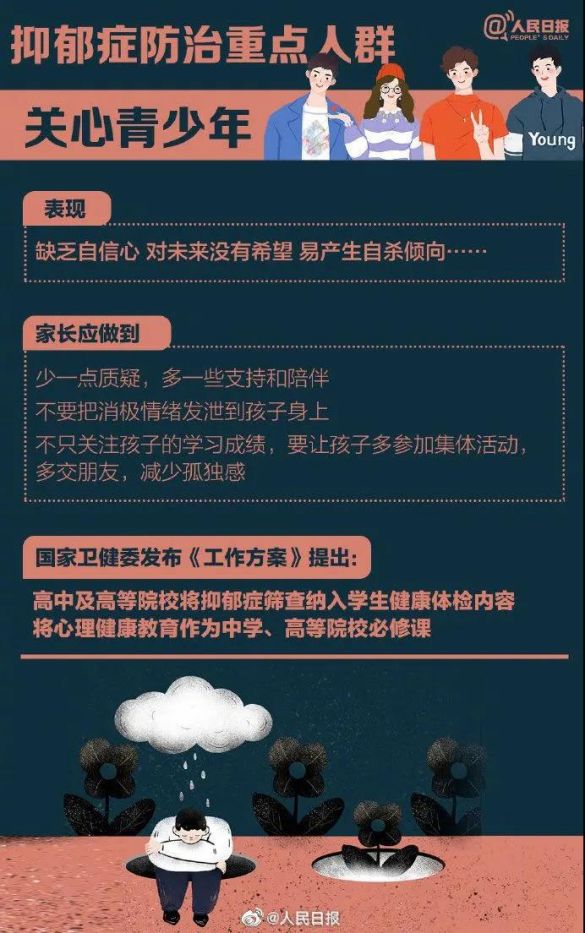

学习成绩快速下降,一上学就肚子疼,注意力难集中,沉默寡言,脆弱爱哭……这些常被认作“厌学”“叛逆”“抗压能力差”的表现,也许是孩子生病后发出的“求救信号”。

《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示,2020年,我国青少年抑郁检出率为24.6%,其中重度抑郁为7.4%。

据教育部网站消息,教育部日前对政协《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》进行了答复,其中明确将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容,建立学生心理健康档案,评估学生心理健康状况,对测评结果异常的学生给予重点关注。

教育部介绍,对青少年进行预防抑郁症教育是实施素质教育、促进青少年全面发展、保障青少年身心健康的一项重要工作。教育部、国家卫生健康委对此高度重视,采取了一系列措施,推进青少年预防抑郁症教育工作。

教育部强调,开展多形式的青少年预防抑郁症教育。在试点地区各级党委政府领导下,卫生健康、宣传等部门加强协作,采用多种宣传手段,利用影视、媒体等多种渠道,广泛开展抑郁症科普知识宣传。

医疗卫生机构加大抑郁症防治科普宣教力度,拍摄制作专业权威且通俗易懂的抑郁防治科普宣传片,普遍提升公众对抑郁症的认识,减少偏见与歧视。充分发挥专家队伍作用,深入学校、企业、社区、机关等,开展抑郁症相关公益讲座。

在公共场所设立或播放抑郁症公益宣传广告,各社区健康教育活动室(卫生服务中心)向居民提供科普宣传资料。要求学校向学生提供咨询检测点的分布和联系方式等信息,引导学生主动寻求咨询检测服务等。

教育部指出,建立全过程青少年抑郁症防治服务、评估体系。各级医疗卫生机构要规范、持续开展抑郁症防治等相关知识培训。加大对非精神专科医院医师的培训,提高其识别抑郁症的能力。各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估,供体检人员选用。各高中及高等院校均设置心理辅导(咨询)室和心理健康教育课程,配备心理健康教育教师。

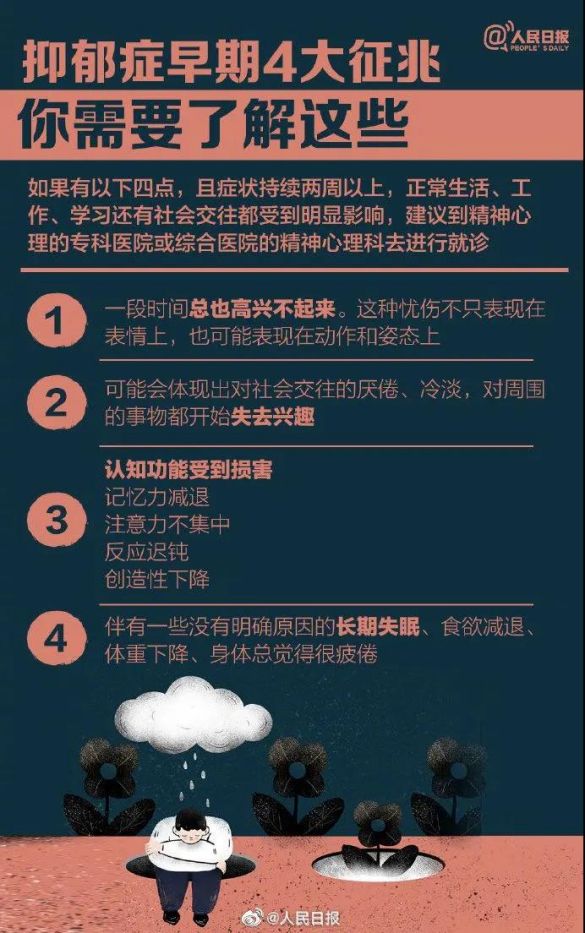

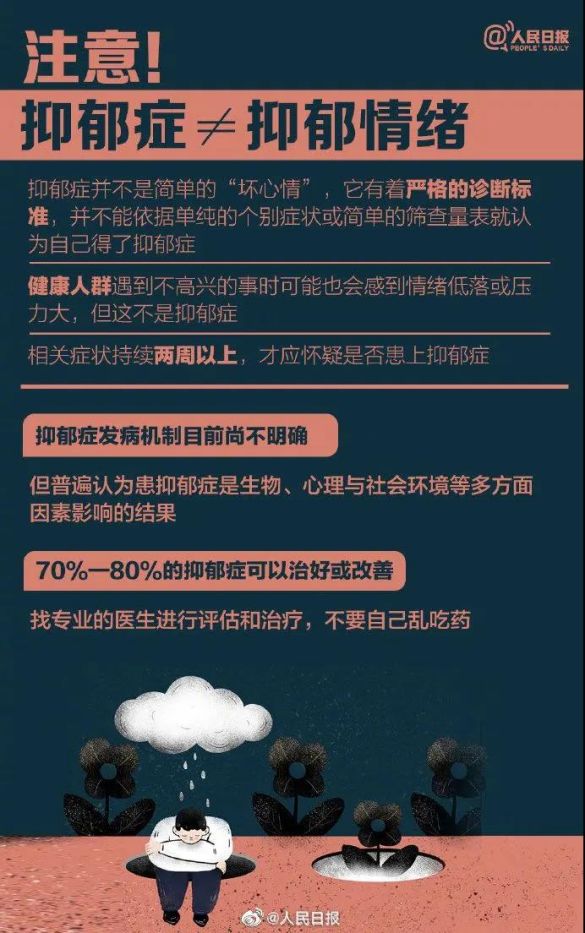

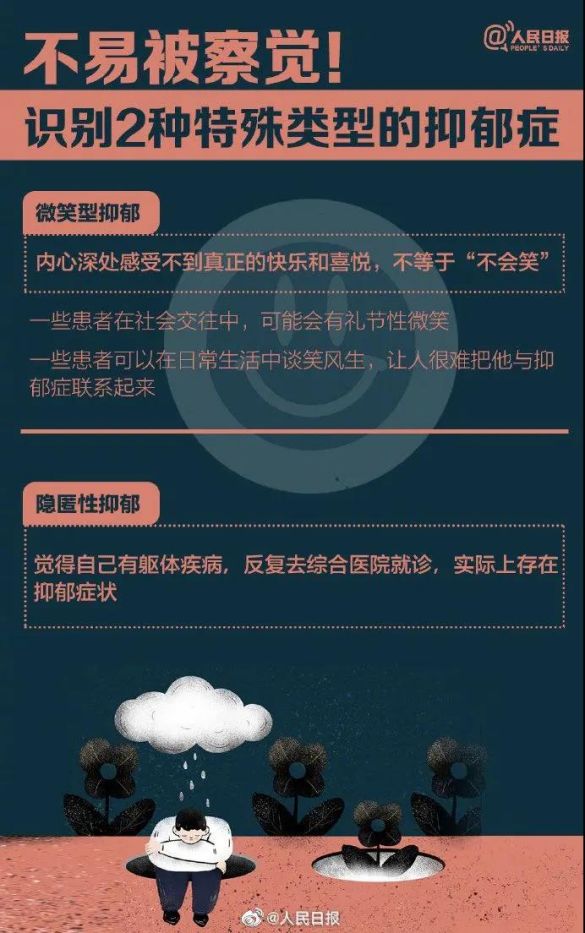

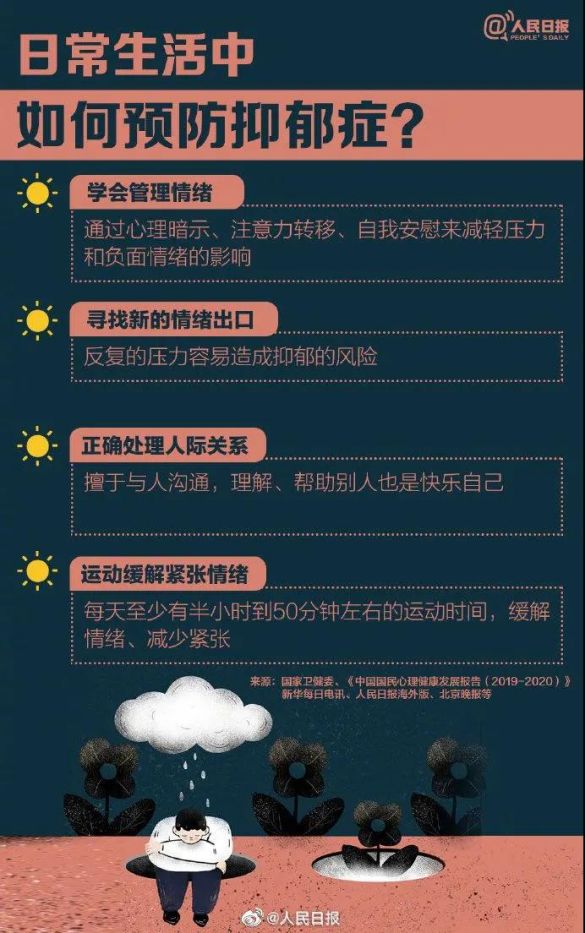

我国青少年抑郁检出率随年级增长呈上升趋势,“病耻感”“不好意思看病”是抑郁症低就诊率原因之一。抑郁症不是简单的“坏心情”,而是一种疾病。下面,让我们具体了解一下抑郁症早期的征兆、防治重点人群、预防措施——

呼吁大家重视孩子心理健康,及时关注孩子的心理变化,鼓励有早期症状的孩子放下顾虑,早发现早治疗,面对青少年抑郁症患者,给予理解、尊重、陪伴,同时注意保护好他们隐私。

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源