温馨提示

温馨提示

2025年9月20日,作为由国家主席母校走出的新一代学子,八一学校国际部7位学生干部代表及两位带队教师,奔赴“人民空军摇篮”长春,亲历2025中国空军航空开放活动的荣耀时刻。这是一场连接历史与未来的使命之旅,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊年份,这不仅是国之盛事的观摩,更是一堂行走的“红色科技思政课”。

薪火相传·从八一红色沃土到空军蓝色苍穹

八一学校是一所以“科技与红色基因”为特色的学校,此次活动是八一精神与空军精神的深度共鸣。这不仅是一次主题教育,更是一场跨越时空的信仰对话,一次科技报国与红色血脉相融合的生动实践。这份全校仅有的珍贵名额,如同穿越云层的唯一航迹,落在国际部学生会干部的肩章之上。他们作为优秀学生代表,亲临"国家级飞行盛宴"现场——这不仅是个人的荣光,更是对这所拥有红色基因学校育人成果的至高认可。

恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,此次空军航空开放活动较常规航展实现规模与内容的颠覆性升级,既是对历史胜利的回望,也是新时代国防力量的展示。八一学子亲临见证,将个人成长与国家发展相连,以青春视角记录大国航迹、深化爱国认知,让学校 “为党育人、为国育才” 的初心在蓝天之下更耀眼。

科技启航·在“空军摇篮”中触摸大国重器

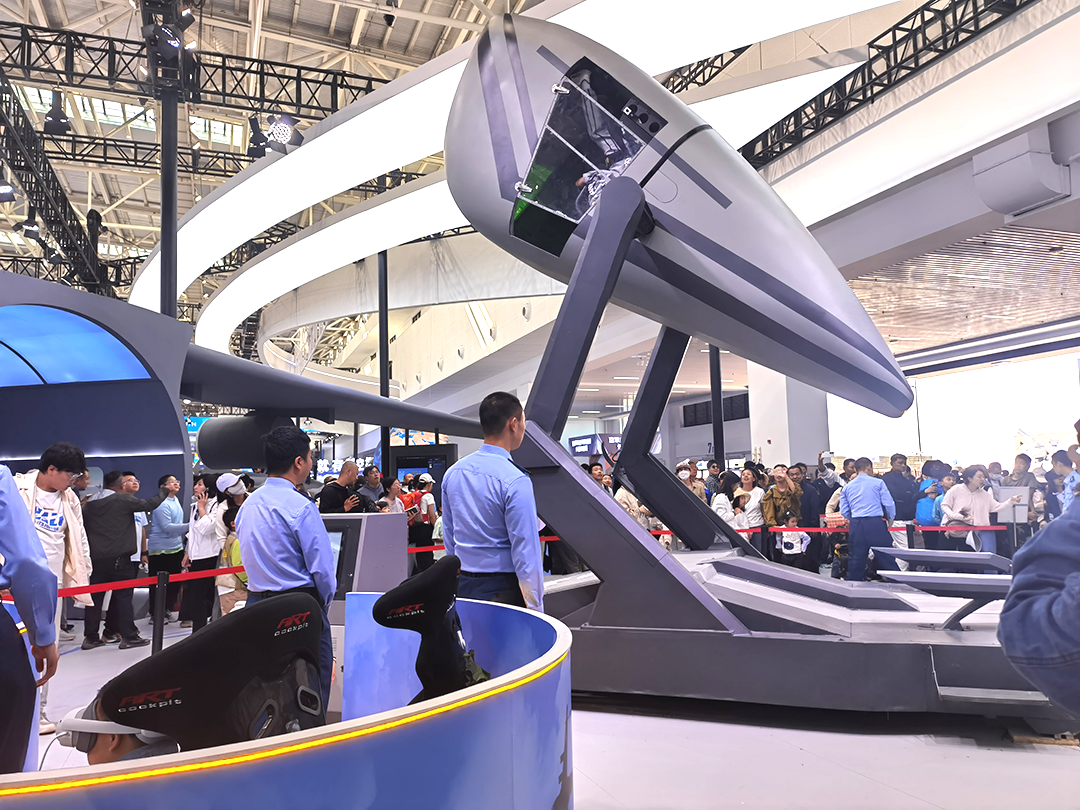

走进空军航空大学,同学们零距离感受飞行人才的培养体系,直面 “忠诚、卓越、空天” 的使命教育。踏入场馆,各式以物理学科为核心的创新竞赛瞬间抓住学生的视线 —— 从物理实验创新、结构创新到设计创新,层层递进的比拼里,满是物理学科的震撼与奇妙。

其中,压电陶瓷微小伸长测量与二级加速电磁炮最让人印象深刻:前者以对 “微小变化” 的精准捕捉为切入点,将压电陶瓷的特性转化为可测量的创新方案;后者则凭借 “二级加速” 的巧思,把电磁原理玩出了硬核新意,两个项目的创新角度既巧妙又接地气,让人真切感受到物理在实践中的魅力。

同学们直面歼击机、无人机、低空飞行器等 “国之重器”,全方位了解我国空军的现代化建设和科技成就,更在物理创新竞赛的观摩中,读懂物理学科在航空领域的鲜活生命力 —— 原来硬核的物理知识,能在航空科技突破和飞行员工程素养里绽放这么有趣的光彩。

通过亲身感受国家空天力量的强大,筑牢国际部学生的 “中国底气”,让 “忠诚、卓越、空天” 的信念与学科实践的收获相融,深化对大国航空事业的认知与向往。

专业学习·在探索奥妙中体验深度研学

此次长春航展之行,既是国际部学生干部团队的实践熔炉,能有效强化团队领导力与凝聚力。更有毕业于航空专业流体力学的博士——国际部朱彤老师随行指导。他从空气动力学到飞行器设计,为学生揭开飞行背后的科学奥秘,助力实现从“震撼”到“认知”的飞跃。

航展现场,歼-20掠过天际时,机身表面气流划出的平滑轨迹——这“流线”,正是航空气动的核心语言。歼-10的流线设计已见巧思:鸭翼与主翼的流线角度精准匹配,引导气流沿机翼表面有序流动,避免低速时气流 “脱离” 翼面产生失速;机身从机头到尾喷口的渐变流线,大幅减少空气阻力,让跨音速机动更稳定,航展上的小半径盘旋,便得益于这份“顺流”设计。

歼-20则将流线美学推向极致:升力体机身的连续曲面流线,让气流紧贴机身滑过,减少湍流损耗;DSI 进气道的鼓包流线,通过三维曲面 “梳理” 超音速气流,既提升进气效率又降低雷达反射;鸭翼、边条与主翼的流线形成多涡系耦合,让“落叶飘”机动时气流仍保持稳定。

从歼-10的“顺流”到歼-20的“控流”,这些看不见的流线,藏着中国航空从跟跑到领跑的气动智慧,也让学生在实地观察中,对朱老师讲解的空气动力学知识有了更鲜活、深刻地理解。

胸怀天下 · 为走向世界的学子烙刻“中国印”

长春航展上空的轰鸣声中,八一国际部学子不仅见证了歼击机翱翔的震撼、国之重器的硬核,更在这场特殊的“行走课堂”里,完成了一次深刻的精神洗礼与认知升华。

对于即将赴海外深造的他们而言,此次航展是一堂直击心底的“底色教育”。当亲眼看见歼系列战机的流畅气动线条、无人机阵列的精准协同,听着讲解了解到中国航空从跟跑到领跑的奋斗历程,祖国的科技实力与国防底气不再是书本上的文字,而是眼前可触的震撼、心中可感的自豪。这让他们在即将踏上看世界的旅程前,先牢牢读懂了自己的祖国——读懂了这片土地上的创新力量,读懂了国家发展背后的坚韧与担当,为未来的海外求学筑牢了深厚的家国情怀根基。

而这段独特的经历,更成为他们未来沟通世界的“桥梁”。日后站在国际舞台上,当他们与海外友人谈及中国时,无需空泛的讲述,长春航展上那架架战机的轰鸣、那份科技自信的展现,便是最生动、最有说服力的“中国故事”。这张“名片”里,不仅有中国航空的发展成就,更有新时代中国青年对祖国的认同与骄傲,能让世界更真切地看见中国的力量,传递出独属于中国的自信与底气。

国际部高二1班 褚承泽:风里带着初秋的凉,我站在长春航展的人群里,听见引擎轰鸣刺破云层的瞬间,攥紧了手里的相机。先是歼-10掠过,银灰色机身切开空气,鸭翼带起的涡流像透明的绸带,在阳光下闪着细碎的光——这是课本里“空气动力学”最生动的注脚。忽然人群沸腾,歼-20低空通场,70度大迎角爬升时,机翼边缘凝结的白汽如翅膀般展开,那一刻,风好像都停了,只剩它在蓝天上划出优雅又坚定的弧线。离场时回头望,停机坪上的战机静静伫立,夕阳为它们镀上金边。那些曾在图纸上的线条,如今成了守护天空的脊梁,眼里忽然发热,原来“强大”二字,从来都藏在每一次冲破云霄的勇气里。

国际部师生拍摄

国际部高二1班 蔡昊君:停机坪上,飞机缓缓转过机身,起落架在地面轻轻摩擦,发出细碎的声响。随着发动机的声音从低沉的嗡鸣陡然拔高,轰鸣声瞬间扩散开来,带着灼热的气流扑面而来,脚下的地面也随之微微震动。动力逐渐加满,机身微微前倾,前轮先轻轻抬离地面后发动机的轰鸣也愈发强烈,如同滚动的惊雷,飞机顺着这股力量稳步升空,机翼划破空气,朝着天际攀升。轰鸣声在天空中持续回荡了片刻,直到飞机变成远处的一个小点,声音才慢慢减弱,而耳边残留的震感和眼前的画面,依旧让人心中满是震撼。原来航展从不是冷冰冰的钢铁秀。那些翱翔的战机背后,是一代代人护着家国的心愿。而身边这些为战机欢呼,为彼此递水的人们,正是这份“守护”最鲜活的意义。我们仰望同一片天空,为祖国的强大热泪盈眶。离场时回头望,阳光给战机镀了层金边,人群的笑声还飘在风里,忽然觉得,这就是最好的“国泰民安”。

新华社记者拍摄

国际部高二2班 于思源:置身航空航天大学的活动现场,操场旁的火箭模型静静矗立,与飘扬的彩旗相映,勾勒出硬核的梦想底色。合唱环节,主持人邀请台下孩童上台领唱《团结就是力量》,孩子们略带羞涩地走向舞台中央,小小的身影在话筒前站定。伴奏响起,稚嫩的歌声穿透操场——没有娴熟技巧,却带着未经雕琢的纯粹。“这力量是铁,这力量是钢”的旋律,与校园里航空航天事业所需的协作攻坚精神悄然共鸣。从两弹一星到探月探火,中国航天的每一步跨越,正是无数科研工作者“团结成一块坚硬的钢铁”的成果。此刻,孩童的歌声不仅是旋律的传递,更是精神的接力。那些清脆的嗓音里,藏着民族精神的基因延续,也映照着航天梦乃至强国梦的未来火种。这份跨越年龄的精神共鸣,让内心澎湃不已:微小的力量终将汇聚成磅礴伟力,托举着梦想向着星辰大海坚定前行。

新华社记者拍摄

国际部高二3班 林恒如:在空军航空大学参观的过程中,我们参观了整洁有序的学生宿舍,欣赏了刺杀操表演和由学生合成团演唱的《团结就是力量》等歌曲,感受到了干净,正气,纯粹的校园氛围在现役和退役的飞机展览处,从歼-20的凌厉机身到运-20的庞大机翼,每架战机都让人直观感受到中国航空强大的实力。飞行表演时,战机编队在空中留下彩色轨迹,完成精彩表演,全场欢呼的瞬间,更让我满是自豪。这份震撼与感动会一直留存,也让我更期待中国航空未来的每一次腾飞!

新华社记者拍摄

国际部高二4班 王妍蕤:在长春航空航天展上,一架架战机如雄鹰般在蓝天翱翔,编队飞行的彩烟在晴空勾勒出壮美画卷,先进战机的静态展示更是彰显着我国航空航天技术的硬核实力。从飞行表演的精准默契到装备的先进精良,每一处都让我深切感受到了祖国航空航天事业的飞速发展,我既为国防力量的强大而感到骄傲,也对中国航空航天人不断探索的精神心生敬意,这份震撼与自豪将长久的萦绕我的心中。

新华社记者拍摄

国际部高二4班 杨皓然:怀着对蓝天的憧憬,同时借着学校给的宝贵机会,我踏入了长春航展现场。刚一进场,一架架静态展示的战机便映入眼帘,或线条流畅,或造型威武,每一架都承载着中国空军航空科技的结晶。飞行表演开始,轰鸣声瞬间点燃全场。看着歼-10 歼-16、歼-20从眼前滑过,在跑道上以超短距离升空,它们如敏捷的猎鹰,垂直爬升、急速翻转一气呵成,展现出卓越的机动性;而鲲鹏运20则像沉稳的巨人,平稳飞行,彰显强大运输实力。它们在空中编队,拉出绚丽彩烟,仿佛是天空中最耀眼的舞者。这不仅是一场视觉盛宴,更是一次精神洗礼。我国航空事业从曾经飞机要飞三趟的艰难起步到如今的蓬勃发展,离不开无数科研人员的日夜钻研,离不开空军战士的艰苦训练。这场航展,让我看到了中国航空的强大实力,也看到了背后奋斗者的身影,它们不断激励着我在自己的领域里,勇往直前,努力奋斗 。

新华社记者拍摄

从此,八一学子的梦想,不止于书本,更在无垠的蓝天。这是一份荣耀,更是一份责任。学生干部们珍惜机遇、展现风采、研学兼修、满载而归,将所见所感化为报效家国的远大理想,在未来的人生航道上,飞得更高、更远!

新华社记者拍摄

手机扫一扫,移动端观看分享

转载请注明来源