“科研”在课堂 “双减”在提质

“双减”到底“减”了什么,怎么“减”的?在一零一,陆云泉校长提出:“‘双减’的本质目标是转变育人模式,提高育人品质,关键是释放学生内在的学习潜能。”

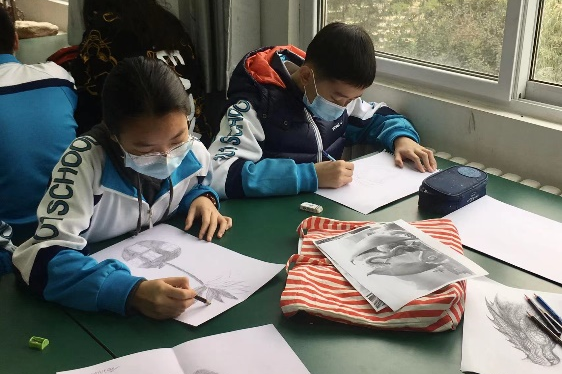

从9月份开始,举办了“常态课展示与交流”活动。立足每一堂常态课,让课堂更生动、更有效、更活力!落实“双减”政策,一零一的老师正在用行动给出答案。

课堂变有趣、作业变更少

“双减”后学生的春天

“课变得有趣了!作业变少了!”这是本学期大多数学生对课堂和作业的感受。

初一的赵同学拿出她今天的生物作业,是一份“植物器官观察报告”,里面一共6道题目,全部都是填空题。她花了差不多10分钟左右,就完成了。

“今天的实验课老师上得很有意思,所以印象深刻,作业也就‘提速’了!”赵同学说。

怎样才能设计一节有趣的课?生物安军老师认为:“课上设计好评价任务,能更好地引导学生,尤其是每个教学环节里的评价,在师生沟通交流中,也能诊断学生是否能听懂、跟得上。”

从设计一节好课,到设计一份高质量的作业,这是本学期一零一教育集团深入推进“双减”工作的核心。尤其是本学期,开展了“常态课展示与交流”活动和“高质量作业设计与实施研究项目”,推动老师们上好每一节常态课、提升学科作业质量。“双减”举措的落实,不仅让圆明园校区的学生觉得学习变得更轻松,集团里其他校区与分校的学生,也感受到了放学后的“春天”。

“以前作业要做到晚上10点,现在不需要做到那么晚了。我就参加了学校舞台剧的表演,虽然排练很辛苦,但是我很喜欢。”双榆树校区初二的高同学说。9月份的时候,他参加了学校《初见纳兰》的演出,扮演男主角纳兰性德。为了加深这个角色的理解,他利用课后时间,查阅、翻看了大量纳兰性德的诗词与研究作品,“我背诵了纳兰的很多诗词,也爱上了文学。”

聚焦核心素养、提质增效

“常态课”如何变得更生动?

随着“双新”示范校建设的展开、“双减”政策落实,一零一中将常态课作为突破点,开展了“常态课展示与交流”活动。

在圆明园校区,第一轮“常态课展示与交流”中,实现全学科参与,全校共有252位老师参加。各学科老师们的常态课在“教学理念”“教学设计”“学生参与”和“教师成长”上,都有很多亮点。

各学科老师在认真上好每一堂常态课的同时,展示与交流活动还设立了专门的评委团,帮助老师们梳理问题、总结经验。在评委团中,历史组组长邢秀清老师和生物组组长安军老师作为评委,听了老师们的常态课。

到底什么样的课能更好的提质增效呢?来听听两位评委老师如何说——

增效不是一节课讲很多知识点,而是让学生有获得感

“增效不是一节课讲很多知识点,而是让学生有获得感。”邢秀清老师说。如果以一堂课讲的知识点多少来评价课堂效率,这样的观点未免有些狭隘了。

课堂的目的不仅仅是传授知识,不是单向输出,因为输出的越多并不代表学生吸收得越多,需要老师合理设置课堂内容和讲课节奏,让学生的课堂收获最大化。

将课堂看成一个完整的生态系统

“要将课堂看成一个生态系统。”这是安军老师反复强调的。

她认为,课堂内的老师、学生、教材、媒体、实验等都是教学系统的重要成份,要让这些成份彼此之间产生联系,就需要教师开动脑筋设计表现性学习任务。教师还要给学生留出质疑的空间,倾听学生的疑问。在课堂上,信息不是单向传递的,应该是多方向的,存在于师生之间、生生之间。只有课堂教学系统的各个成份通过教学活动紧密地联系起来,相互作用、相互影响,才能真正让课堂教学系统的功能最大化,即实现有效教学。这是她对“生态智慧”课堂的理解。

在教学内容选用、情景设计、教学活动上下功夫

“教师要在教学内容选用、情景设计、教学活动上下功夫。”邢秀清老师认为,在内容选用上要基于教材,将“教材内容”转化为“教学内容”,在此基础上适度拓展延伸,渗透科学阅读思想。

除了内容选用科学外,情景设计也很重要。设计有趣、生动的课堂情境,不仅能吸引学生注意力、打消疲惫感,还能激发学生学习的内驱力,让不同层次的学生都能对学科内容产生浓厚的兴趣。

重视课堂评价

作为评委,安老师非常重视老师们在常态课上,是否有“课堂评价”意识。评价能更好地推动学生学习不断深化,应该在每个教学环节都设置评价,高度关注学生、确定学生真正理解了知识点。

在有些课上,老师设计了非常好的教学环节,但是因为时间关系,没能在课上及时评价,效果就打了折扣。她认为,及时评价也是深度学习所需要的,评价的多元化主要是指评价形式多样,不只是做题,还有做模型、画概念图、画海报等。

智慧课堂,重视课堂方式方法创新

“课堂的方式方法要勇于创新。”在听了多节常态课后,邢老师对其中几位老师使用的创新方法记忆犹新。

一位历史老师通过项目学习的方式,带领学生举办一个历史人物的“策展”,取得了非常好的效果。尤其是这位老师使用了项目评价量规,让学生相互评价。这个过程既是学会如何客观评价他人,也在评价中反思自己是否达到了标准。

另一位历史老师在教学中引进了信息技术的手段,在点击屏幕的时候,地图能放大、缩小,神奇的效果一下子抓住了所有学生的注意力,让知识点深深地埋进学生的脑海中。

让作业少而精

留作业也是一门科学的艺术。目前,生物学科布置的所有作业,都必须是老师们自己做过的题目,保证每一道题都针对学习重点,且贴合新教材的内容。

“生物学科每次课后作业就是一张A4纸大小的卷子,让绝大多数学生都能在15分钟之内写完,这要求每一道题目都有价值、有意义。”安老师说。她很关注常态课上老师们布置的课后作业,因为“减负”要求对作业的要求是少而精。作业变少了,不仅仅是减轻学生写的负担,其实还减轻了老师批改作业的负担,能让老师们做到全批全改。这有助于帮助老师更好地诊断学情,帮助学生们发现学习中存在的问题。学校还计划使用人工智能利用大数据,对学生作业进行诊断分析,指导教学。

“双减”进行时

让课堂教学从“有效”到“高效”

目前,一零一中教育集团第一轮学科内“常态课展示与交流”已经结束,后面还有两轮,将从第一轮的“有效课堂教学”升级到“高效课堂教学”,再从各校区、分校的展示交流扩展到整个集团的展示交流。

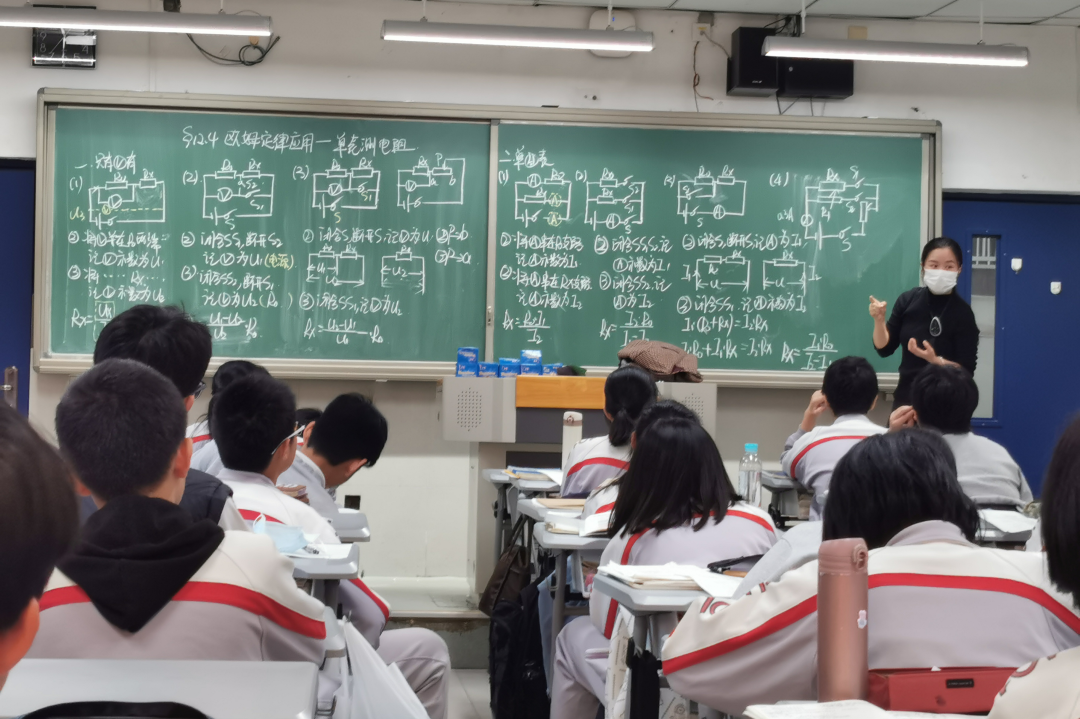

语文学科常态课

物理学科常态课

数学学科常态课

技术学科常态课

本着“‘科研’在课堂,‘双减’在提质”的原则,全面提升全集团常态课课堂的教学效率。

陈德收副校长表示:“本次‘常态课’活动主要目的在于要明确教学目标、巧设教学情境、优化教学环节,通过任务驱动、问题理答、科学评价等手段,提高常态课课堂教学效率和质量。”

对集团内即将开展的第二轮“常态课展示与交流”方案,陈校长也进行了解读。从常态课展示交流的指导思想入手,明确了主题、目标、安排,阐释了“常态课展示与交流”的意义——以问题为导向,开展常态课“高效课堂教学”,提升常态课课堂教学效率。希望各校区通过常态课的展示与交流,引导集团教师开展深入教研,在日常教学中以问题为导向,提高课堂教学效果,提升教师专业水平,真正实现“双减”落地。

在一零一“双减”如何减?

提升课堂质量,将空间和时间还给学生

“在‘双减’和‘双新’背景下,老师们的教育理念和育人理念需要进一步提升,那就是要在教与学的方式中落实学生的核心素养,培养下一个百年征程中所需要的人才。”一零一中党委熊永昌书记说。

他认为,减轻学生负担的关键在于提高课堂质量,而课堂质量提高的关键在于教与学方式的转变。在陆云泉校长的“生态智慧”教育理念的指导下,集团通过“常态课展示与交流”活动来促进教与学的方式发生改变。

“双减”不是简单地减少作业,

而是减少学生的压力与焦虑感

熊书记认为,如果没有课内教与学质量的提升,单纯地减少作业,无法真正的实现“双减”。因为作业的减少是建立在学生能很好地掌握学科知识与技能的基础上,如果课内不能很好地引导学生,再减少课后作业量,学生的学习压力与焦虑感实际并没有得到解决。所以,这需要教育管理者和老师们从每一堂常态课发力,真正做到“提质增效”。

需要思考‘双减’之后怎么办,

要把时间和空间还给学生

“‘双减’不是减完就完,要把时间和空间还给学生,学校还要引导学生得到个性化发展。”熊书记说。

通过提升课堂内教学质量与效率、减少作业量,学生课后的时间变得充裕之后,多出来的时间怎么办?实际上,这也需要学校进行总体规划和设计,在课后服务中提供丰富多样、可选择的课程,为学生的爱好和个性提供全面发展的空间和土壤,让每个学生的特长得到发展,实现课内课外的相连与互动。

“双减”后,一零一中英才学院开设了多门特色课程,如建筑设计、计算机等多门课程,让学生在放学后可以自主选择,提升自己的综合素养。

在“双减”政策的背景下,一零一中的“常态课展示与交流”活动既是一次有益探索,同时也是学校“生态智慧”教育理念的实践,通过教与学方式的转变,更好地构建生态成长和智慧生成的场域,让学生的生命得以自由生长与和谐发展。

随着“常态课展示与交流”活动不断深入与推进,一零一中不断探索落实“双减”的方法与路径。围绕“转变育人模式,提高育人品质”,减轻学生不必要的负担,增加五育并举的育人空间,增加个性发展的自由空间,让每个学生都能在这里,获得全面发展!

转载请注明来源